L’alphabétisation non francophone : un défi exigeant, une pédagogie engagée

L’alphabétisation des personnes non francophones est sans doute l’un des exercices pédagogiques les plus complexes, mais aussi l’un des plus stimulants pour les formatrices et formateurs. Cette complexité ne réside pas seulement dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Elle s’inscrit à la croisée de plusieurs dimensions — linguistiques, sociales, culturelles, politiques — qu’il faut articuler sans jamais les réduire à des catégories simplistes. Il s’agit d’entrer dans la langue, dans ses usages, dans son oralité, dans son écriture, mais aussi dans les mondes qu’elle organise et qu’elle permet de nommer.

Car les apprenant·es en alpha non francophone arrivent avec des histoires de vie souvent longues, fragmentées, parfois éprouvantes, riches d’autres langues, d’autres références. Ils et elles portent avec eux·elles des attentes immenses — pour trouver du travail, aider leurs enfants, comprendre la société d’accueil, se faire comprendre — mais aussi des peurs, des découragements, et trop souvent un sentiment d’infériorité intériorisé par des expériences d’exclusion ou de relégation. Pour accueillir cette complexité, il faut autre chose qu’un manuel ou un référentiel : il faut une posture, une pédagogie, une disponibilité à l’imprévu.

C’est précisément ce que permet l’alphabétisation populaire, entendue comme pédagogie de la reconnaissance, de l’émancipation et de la transformation. Elle ne vise pas d’abord l’acquisition de compétences mesurables, mais l’élargissement des possibles. Elle ne segmente pas artificiellement les savoirs — linguistiques, sociaux, culturels, politiques — mais cherche à les tisser ensemble, à partir des expériences des personnes. Elle refuse de s’enfermer dans une logique de déficit, où les apprenantes et apprenants seraient d’abord définis par ce qu’ils et elles ne savent pas. Elle s’appuie, au contraire, sur ce qu’ils et elles savent, ce qu’ils et elles ont vécu, ce qu’ils et elles veulent comprendre.

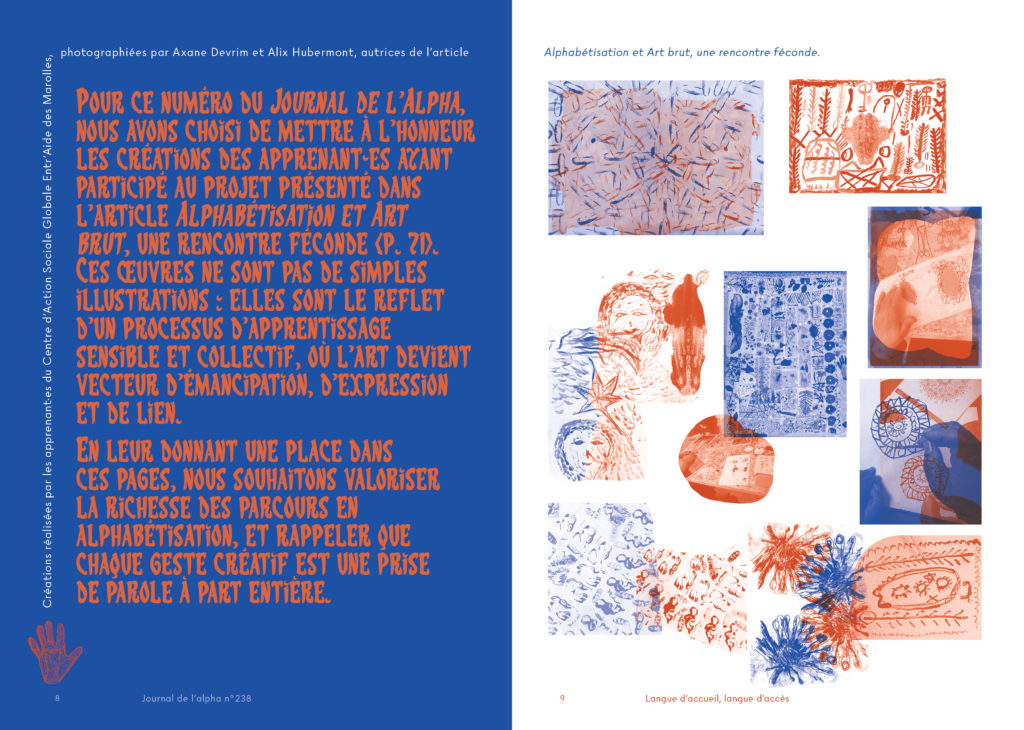

Les articles rassemblés dans ce numéro illustrent avec force et finesse la diversité des démarches possibles, et la créativité que les formatrices et formateurs mobilisent pour faire vivre cette pédagogie exigeante. L’exploration de l’Art brut comme espace d’expression libre et de rencontre avec le monde muséal montre comment détourner les codes de la langue pour mieux y entrer, en laissant les corps, les émotions et les gestes précéder les mots. Le travail sur le quartier idéal révèle la puissance du réel comme point d’appui : quand on part de ce que les gens voient, vivent, souhaitent, on produit de la langue vivante et du lien social. Le jeu de l’oie transforme les savoirs en plaisir partagé et redonne confiance aux apprenant·es en les valorisant dans ce qu’ils et elles savent déjà. L’approche par la visite de musée et la présentation d’œuvres célèbres introduit à une culture commune sans jamais écraser les parcours singuliers.

À travers toutes ces expériences, on retrouve une même volonté : créer les conditions d’un apprentissage qui fasse sens, qui parte des personnes et les mène à se dire, à se situer, à s’outiller pour agir dans le monde. Cette démarche prend tout son relief lorsqu’on la confronte aux enjeux institutionnels plus larges. Comme le rappellent plusieurs articles, la confusion entre alphabétisation et FLE n’est pas qu’une question technique : elle a des effets concrets sur les parcours, les droits, les accès aux dispositifs, et donc sur les inégalités. Faute de distinction claire, les personnes les plus éloignées de l’écrit se retrouvent souvent dans des formations inadaptées, qui renforcent leur décrochage. À l’inverse, celles qui pourraient progresser rapidement sont parfois freinées par des dispositifs trop généraux. Dans les deux cas, c’est la qualité de la formation, et donc l’égalité des chances, qui est mise à mal.

Ce numéro rend hommage à celles et ceux qui, au quotidien, construisent des réponses à ces impasses. Il témoigne de l’inventivité d’un secteur qui refuse de céder à la standardisation, et qui continue à faire de l’alpha non francophone un espace de recherche, d’expérimentation et d’engagement. Il rappelle aussi que cette pédagogie n’est ni secondaire ni accessoire : elle est au contraire l’un des socles d’une société plus juste. Car une société qui refuse l’alphabétisation populaire, qui ne crée pas les conditions d’un accès réel aux savoirs pour tous et toutes, est une société qui se prive d’une part de sa démocratie.

Bonne lecture !