Un reflet de la population de nationalité étrangère vivant en Belgique ?

Les nationalités représentées dans le public de Lire et Écrire sont très diversifiées mais seules quelques nationalités sont fortement représentées : les Belges (dont une part importante de personnes d’origine étrangère ayant acquis la nationalité belge), les Marocain·e·s, les Syrien·ne·s et, dans une moindre mesure, les Guinéen·ne·s et les Afghan·e·s. La suite de l’article prendra en compte les nationalités1 représentées par au moins 30 apprenant·e·s2. 3 4

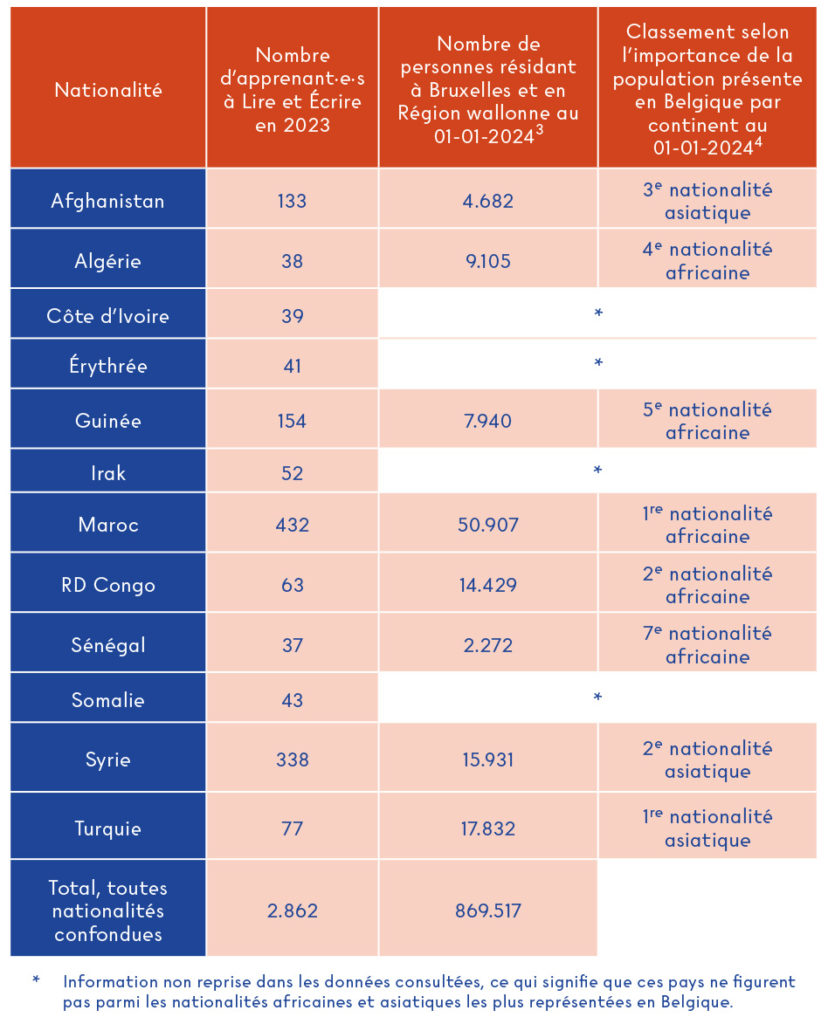

Comme le montre ce tableau, une correspondance — néanmoins limitée — existe entre la population de nationalité étrangère asiatique et africaine présente en formation à Lire et Écrire et la population de nationalité étrangère présente sur notre territoire, en particulier pour les personnes originaires du continent africain.

Cependant, à l’exception du Maroc (également de la Turquie en Wallonie), ces nationalités ne font pas partie du top 10 des nationalités les plus représentées en Belgique. Les autres nationalités sont en effet toutes européennes5.

Ces similitudes/différences tiennent à la fois du taux d’analphabétisme dans les pays d’origine et des motifs des déplacements migratoires comme nous allons le voir.

Un reflet de l’analphabétisme dans les pays d’origine ?

Les taux de non-scolarisation

La non-scolarisation (utilisée ici pour mesurer l’analphabétisme chez les apprenant·e·s en raison du critère repris dans les statistiques de Lire et Écrire) est une mesure faible de l’analphabétisme vu le nombre important de personnes scolarisées qui ne terminent pas le cycle primaire dans certains pays. Nous savons par ailleurs que le fait d’aller jusqu’au bout de ce cycle ne garantit pas une maitrise fonctionnelle des compétences de base.

La mesure de l’analphabétisme en question

Comme référence pour mesurer l’analphabétisme, l’Unesco privilégie la définition suivante : « le nombre de personnes analphabètes correspond au nombre de personnes de 15 ans et plus qui ne savent ni lire ni écrire, soit de personnes incapables de comprendre une déclaration courte et simple en lien avec leur vie quotidienne. À quoi s’ajoute idéalement une mesure des compétences de base

en arithmétique6. »

Et pourtant, malgré cette définition de référence, la mesure de l’analphabétisme varie sensiblement selon les pays7. L’Unesco n’a en effet d’autre solution que de recourir aux données que lui fournissent les États nationaux, récoltées :

- soit sur base d’une autoévaluation subjective : ce sont les individus qui déclarent s’ils sont ou non analphabètes, voire répondent également pour les membres de leur ménage ;

- soit sur base d’un test portant sur les compétences de base (évaluation objective), sans pour autant que ces tests soient uniformisés. Il s’agit parfois simplement de pouvoir lire quelques phrases simples comme « les parents aiment leurs enfants » ou « l’enfant lit un livre » ;

- soit sur base de la durée de scolarisation, ce qui explique plus que probablement que certains pays affichent un taux d’analphabétisme de 0%.

Sur cette base, on peut estimer que les taux d’analphabétisme fournis par l’Institut statistique de l’Unesco non seulement sont difficilement comparables d’un pays à l’autre mais sont également plus ou moins sous-évalués.

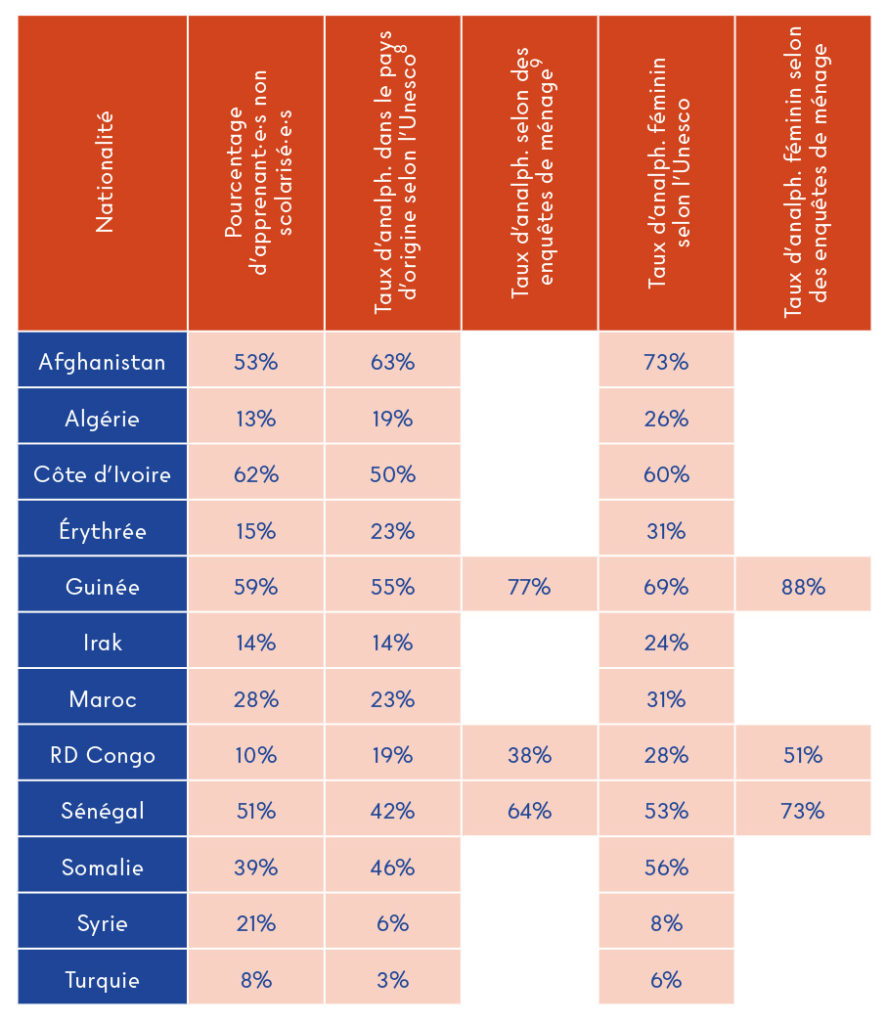

Sachant cela, que nous disent les données de Lire et Écrire ? 8 9

Un taux très élevé (supérieur à 50%) de non-scolarisation appa-rait pour 4 des 12 nationalités retenues, à savoir l’Afghanistan et 3 pays d’Afrique subsaharienne (la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal). Deux autres nationalités affichent également des taux élevés de non-scolarisation (entre 25 et 50%) : la Somalie et le Maroc. Ces taux importants reflètent la réalité de l’analphabétisme dans ces pays puisque les taux d’analphabétisme y sont très élevés dans les pays concernés comme l’indique également le tableau ci-dessus. C’est au Maroc que ce taux est le plus faible, restant cependant relativement élevé puisqu’il concerne encore 23% de la population (31% des femmes). Comme dans de nombreux pays, ce taux a diminué progressivement au fil des ans, passant sur un demi-siècle de 87% en 1960 à 32% en 201410 pour arriver au taux actuel de 23%.

La population d’un pays est cependant inégalement concernée par l’analphabétisme. Selon leur capital économique (leurs revenus), leur capital social (leurs relations) et leur capital culturel (dont leur niveau d’études mais aussi leurs connaissances sur les procédures juridiques relatives à l’émigration/immigration), les citoyen·ne·s d’un pays ne sont pas tou·te·s égaux·ales face à l’exil, tous les candidat·e·s à l’exil ne le sont pas non plus face au choix des destinations. Ainsi, les plus riches et les plus scolarisé·e·s auront tendance à se rendre dans des pays plus lointains, tandis que les plus pauvres et les moins scolarisé·e·s dans des pays limitrophes.

En témoigne une enquête réalisée en Autriche11 qui a montré que des réfugié·e·s syrien·ne·s et afghan·e·s étaient beaucoup plus instruit·e·s que la population générale de leurs pays d’origine. L’écart était de 43% pour les Syrien·ne·s (50% de personnes non ou peu scolarisées en Syrie pour 7% parmi les réfugié·e·s syrien·ne·s en Autriche) et de 29% pour les Afghan·e·s (respectivement 82% en Afghanistan et 53% en Autriche). Plus généralement, des études ont montré que les migrant·e·s internationaux·ales font souvent partie des couches les plus favorisées de la population, tant du point de vue du niveau de vie que de celui du niveau de formation12.

Si le public de Lire et Écrire est en quelque sort un révélateur du niveau d’alphabétisation dans les pays d’origine, il semble n’en être en réalité qu’un assez pâle reflet. Ainsi, pour 4.682 Afghan·e·s résidant en Wallonie et à Bruxelles, combien sont-ils et sont-elles à être analphabètes quand on sait que Lire et Écrire en accueille 133 et que le taux d’analphabétisme en Afghanistan est de 63% ? Sur les 7.940 Guinéen·ne·s présents dans les deux Régions confondues, combien ne maitrisent pas la lecture et l’écriture quand on sait que Lire et Écrire accueille 154 Guinéen·ne·s et que le taux d’analphabétisme en Guinée est de 55% ?

Les motifs migratoires

Le genre (l’analphabétisme est plus présent dans la population féminine), l’âge (l’analphabétisme concerne davantage les ainé·e·s), le milieu de vie (l’analphabétisme est plus important en milieu rural qu’en milieu urbain) et la pauvreté (l’analphabétisme est plus important dans les groupes les plus pauvres de la population13) constituent les principaux facteurs corrélés au taux d’analphabétisme dans les pays d’origine. Néanmoins, en ce qui concerne l’analphabétisme chez les personnes migrantes, les raisons migratoires peuvent également expliquer des différences importantes entre le taux d’analphabétisme dans ces pays et celui des personnes qui arrivent chez nous.

Dans l’analyse des données migratoires, Myria relève cinq motifs d’arrivée en Belgique : raisons humanitaires, familiales, de protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire), liées aux études, liées à des activités rémunérées, auxquelles s’ajoute une catégorie fourre-tout, « autres raisons ». La présence de personnes analphabètes parmi les migrant·e·s mu·e·s par un projet professionnel ou un projet d’études semble relativement peu probable, en tout cas en ce qui concerne la migration légale (à laquelle correspondent les données fournies par Myria). Il pourrait en être autrement si l’on disposait de données concernant les personnes arrivées en Belgique sans passer par les circuits d’obtention d’un statut de séjour et qui ne trouvent, au mieux, qu’un emploi non déclaré, non protégé et faiblement rémunéré. Une part d’entre elles pourraient se trouver en situation d’analphabétisme sans que, faute de données sur les personnes non enregistrées, on puisse s’en faire une idée plus précise14.

Les personnes ayant obtenu un statut de protection internationale sont davantage susceptibles d’être analphabètes, moyennant certaines réserves15. En 2022, ce motif concernait 60% des Syrien·ne·s et 51% des Afghan·e·s16.

Le regroupement familial semble également compatible avec un vécu d’analphabétisme. Parmi les nationalités arrivées en Belgique en 2021, il s’agissait du 1er motif de migration pour les Marocain·ne·s et les Turc·que·s, les Congolais·es et les Irakien·ne·s (taux allant de 49% pour les Turc·que·s à 65% pour les Marocain·e·s)17. Notons que les personnes qui rejoignent un·e conjoint·e, un fils ou une fille déjà en Belgique ont plus de chance d’être analphabètes si la personne qu’elles rejoignent est venue pour motif de demande de protection internationale plutôt que dans le cadre d’un projet professionnel ou la poursuite d’études, et ce en lien avec les raisons déjà mentionnées.

Il faut néanmoins prendre en compte qu’une part non négligeable des personnes arrivées en Belgique pour un de ces deux derniers motifs sont des mineur·e·s, donc des personnes en âge de scolarité obligatoire et, de ce fait, non concernées par la question de l’analphabétisme.

Un reflet des migrations vers la Belgique ?

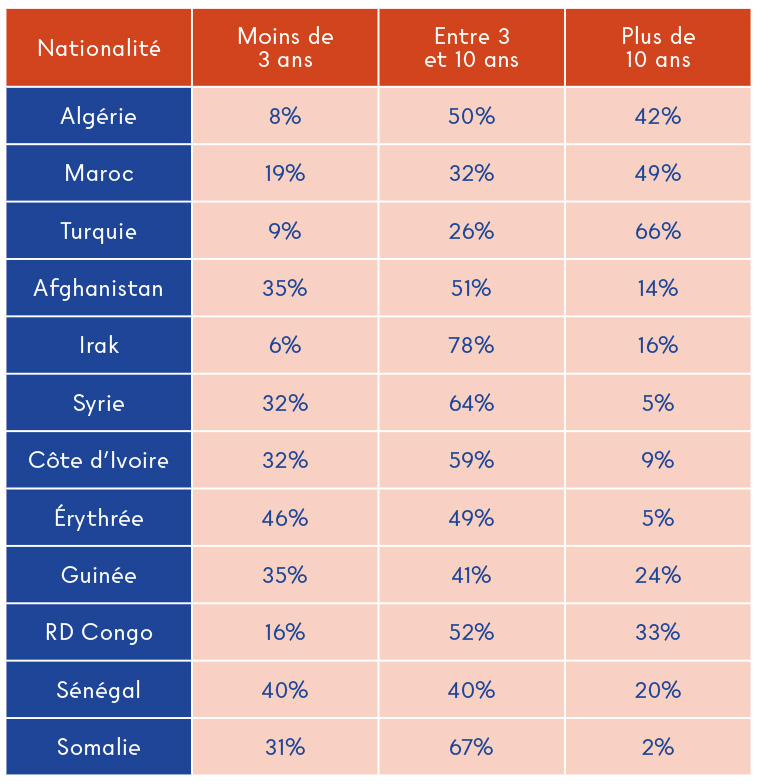

Les apprenants de Lire et Écrire ont une durée variable de séjour en Belgique, allant de quelques mois à 65 ans avec des différences importantes entre les nationalités.

Jusque fin 2012, l’acquisition de la nationalité belge était beaucoup moins compliquée et les conditions nettement moins restrictives qu’actuellement18. Il n’est dès lors pas étonnant que parmi les apprenant·e·s depuis plus de 10 ans en Belgique, un certain nombre, voire une partie importante des apprenant·e·s de nationalité belge, aient connu un passé migratoire. Une confirmation nous en est fournie par le croisement des données sur la nationalité avec celles sur l’origine des apprenant·e·s. Ainsi sont aujourd’hui belges : 15 apprenant·e·s d’origine algérienne (pour 23 de nationalité algérienne), 232 d’origine marocaine (pour 291 de nationalité marocaine), 50 d’origine turque (pour 44 de nationalité turque), 22 d’origine congolaise (pour 46 de nationalité congolaise), 21 d’origine guinéenne (pour 114 de nationalité guinéenne) et 2 d’origine sénégalaise (pour 30 de nationalité sénégalaise).

Les données de Myria nous montrent par ailleurs qu’au 1er janvier 2022, 74% des Marocain·e·s, 76% des Turc·que·s et 67% des Congolais·es d’origine étaient devenu·e·s belges19. Pour les apprenant·e·s de Lire et Écrire, c’est 44% des Marocain·e·s, 53% des Turc·que·s et 32% des Congolais·es.

Mise en perspective historique

La présence et la durée de présence en Belgique des différentes nationalités semblent fortement liées à l’histoire de l’immigration.

Ainsi, le Maroc et la Turquie sont des pays ayant une longue histoire de migration vers la Belgique. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe connait en effet un flux migratoire important en lien avec les besoins de la reconstruction et le manque de main-d’œuvre dans certains secteurs industriels (minier, sidérurgique, textile…) à bas salaires et conditions de travail pénibles. La Belgique signe alors des accords — d’abord avec l’Italie en 1946, puis avec le Maroc et la Turquie en 1964 — en vue de répondre à ce besoin. Venus seuls au départ, les hommes font ensuite venir leurs femmes et leurs enfants par le biais du regroupement familial.

À partir des années 1990, une population plus internationale s’oriente vers l’Europe de l’Ouest suite aux persécutions individuelles et aux guerres qui se déroulent dans différentes régions du monde, mettant sur les routes de très nombreuses personnes et familles. Elles sont d’abord originaires d’Europe de l’Est suite à l’effondrement des régimes communistes, aux guerres en ex-Yougoslavie et au Kosovo ; puis, dans les années 2000, d’Afghanistan, d’Irak et de Syrie, à leur tour ravagés par la guerre, mais également de divers pays africains où sévit une grave instabilité politique, notamment en Guinée.20

Un indice, l’Indice mondial de la Paix (IMP), évalue l’étendue de l’implication des pays dans des conflits locaux et internationaux, ainsi que le degré d’harmonie ou de discorde à l’intérieur de chaque pays, y compris le respect des droits humains. Des pays comme la Syrie, l’Afghanistan, l’Irak, la RD Congo et la Somalie figurent parmi les pays montrant des situations parmi les plus dégradées au monde de ce point de vue21.

Ces situations d’insécurité et/ou de conflit peuvent conduire à l’obtention d’un statut de protection internationale, assorti de la possibilité, dans un second temps, de faire venir son conjoint, ses enfants mineur·e·s ou ses parents dans le cas des MENA. La situation dans les pays d’origine étant susceptibles d’évoluer, le nombre de demandes de protection internationale et le nombre d’octrois de cette protection peut parallèlement fortement varier en fonction de cette évolution.

Marco Martiniello et Andrea Rea constatent par ailleurs que « progressivement, la problématique de l’asile est de moins en moins considérée comme une question de droits humains pour être assimilée à une question d’immigration économique déguisée ». Et que « dès lors, la perception des candidats à l’asile tend à changer. Ils sont moins perçus comme des victimes d’oppression qui ont le droit d’être secourues et sont petit à petit considérés comme des profiteurs et des fraudeurs potentiels. Dans la pratique, le droit d’asile est remis en cause même si, en théorie, l’héritage de la convention de Genève est préservé. »22

Au début des années 2000, une nouvelle immigration de travail arrive en Belgique, en lien avec l’élargissement progressif de l’UE à 13 nouveaux États — d’abord des Polonais·es, puis des Roumain·e·s, des Bulgares… –, ces pays constituant pour les anciens pays membres de l’UE un nouveau bassin internalisé de recrutement de main-d’œuvre souvent peu qualifiée et peu rémunérée23. Cette politique est toujours valable aujourd’hui. Ainsi, en 202224, 58% des personnes (24% en ce qui concerne uniquement les 13 nouveaux États membres) ayant obtenu un titre de séjour étaient originaires d’un pays de l’UE. Les autres régions d’Europe et du monde se partageaient les 42% restants : 7% d’Européen·ne·s non UE, 16% de personnes d’origine asiatique, 14% d’origine africaine et 5% d’origine américaine25.

Esquisse de conclusion

La présence de personnes d’origine étrangère en formation à Lire et Écrire est le reflet à la fois des mouvements migratoires et de la présence de personnes analphabètes au sein de ces mouvements.

Au risque de forcer un peu le trait :

- Les personnes arrivées en Belgique dans les années 1960-70 et jusqu’aux années 1990 venaient essentiellement de régions rurales peu développées économiquement et étaient majoritairement analphabètes ou très faiblement scolarisées26.

- L’analphabétisme est plus relatif — mais néanmoins présent, les données de Lire et Écrire le prouvent — parmi les personnes arrivées aux cours des décennies suivantes. Et ce, principalement pour quatre raisons :

- Les migrations vers les pays de l’UE sont essentiellement des migrations intra-UE. Or une partie des pays membres affichent des taux très bas d’analphabétisme (2% pour la Bulgarie, 1% pour la Roumanie…) quand d’autres affichent des taux zéro (pays baltes, Pologne, Slovénie…), sans évoquer les pays qui ne transmettent plus leurs données à l’Unesco comme la France, les Pays-Bas, l’Allemagne…

- Pour les personnes non originaires d’un pays de l’UE, l’exil est devenu très périlleux et l’obtention d’un permis de séjour toujours plus contraint, d’autant lorsqu’on manque de moyens financiers et qu’on n’est pas ou peu scolarisé·e. Aussi, plus les moyens font défaut, plus les déplacements se font à l’intérieur des frontières nationales ou vers un pays limitrophe.

- Les motifs migratoires sont aujourd’hui relativement diversifiés et certains sont clairement incompatibles avec une situation d’analphabétisme. En outre, les motifs économiques ont changé de public : ils concernent soit des personnes venant de pays européens, diversement qualifiées mais à priori non analphabètes, soit des personnes non UE, telles que des Indien·ne·s ou des Étasunien·ne·s, qualifiées, voire très qualifiées.

- Les personnes n’ayant aucune chance d’obtenir légalement un statut de séjour, ou à qui ce statut a été refusé, si elles veulent rester en Belgique, n’ont d’autre choix que la clandestinité. Dans ce cas, c’est l’invisibilité quasi totale… Les personnes analphabètes pourraient être plus nombreuses au sein de ce groupe, même si là aussi une sélection (au départ ou en chemin) s’est probablement opérée, les plus fragiles risquant de ne pas avoir réussi à arriver jusqu’en Belgique.

Les données sur l’immigration et les réalités qu’elles recouvrent sont susceptibles d’évoluer, comme elles ont déjà évolué au cours des années et des décennies précédentes :

D’une part, toutes les personnes d’origine étrangère actuellement en Belgique n’ont pas la garantie de pouvoir y rester à long terme. Une modification des circonstances qui ont permis l’octroi du statut (changement de régime dans le pays d’origine ou fin d’un conflit armé de très haute intensité par exemple) peut conduire à une abrogation du statut de protection subsidiaire. Par ailleurs, le renouvèlement de ce statut peut être assorti de conditions difficiles à remplir pour des personnes analphabètes, à savoir : ne pas dépendre de l’aide sociale ou du chômage et donc être en possession d’un contrat de travail27, ou avoir entamé un processus de formation — là, heureusement, les cours d’alpha sont en général positivement pris en compte.

D’autre part, les politiques d’accueil et de migration se font et se défont au fil des politiques gouvernementales. Et, en la matière, l’avenir est plutôt sombre. À l’heure où le gouvernement Arizona vient de prêter serment — un des, si pas le gouvernement le plus à droite que la Belgique ait connu et, dans la foulée, le plus anti-immigration –, l’accès au territoire belge risque de devenir de plus en plus difficile, y compris dans le cadre du regroupement familial28. Et ce parallèlement à la politique européenne de contrôle des frontières — sans compter les pratiques répressives qui accompagnent souvent ce contrôle29 — et à la politique d’externalisation de la gestion de l’asile et de la migration entérinée par le Pacte européen adopté en mai 202430.

Il est cependant une réalité avec laquelle tout gouvernement devra composer : au fil du temps, enrichie par les différents mouvements migratoires, la population résidant en Belgique n’a cessé de se diversifier. Avec ses 184 nationalités représentées, Bruxelles, pour ne citer qu’elle, est devenue la deuxième ville la plus cosmopolite au monde31. « La Belgique est devenue une mosaïque sociale, culturelle et identitaire superdiversifiée en perpétuel renouvellement. Il ne faut en effet pas se leurrer. La Belgique et l’Europe continueront d’être des terres d’asile et d’immigration, quel que soit le degré de restriction des politiques d’immigration mises en place. »32

Aujourd’hui, dans ses formations, Lire et Écrire compose avec 90 nationalités et 91 origines. Gageons que ce soit toujours possible demain !

- Le choix des nationalités plutôt que des origines (qui s’avèrerait à priori plus pertinent) s’explique par l’absence de donnée relative au lien entre origine et lieu de scolarisation pour 30% des apprenant·e·s.

- Les nationalités italienne et espagnole affichent également un nombre d’apprenant·e·s supérieur à 30. Elles ne sont cependant pas reprises ici dans la mesure où la majorité des apprenant·e·s portant la nationalité de ces pays sont originaires d’un autre pays et n’ont donc fait que transiter, pour un temps, en Italie ou en Espagne. Les inclure fausserait l’information sur le lien qui sera fait par la suite avec l’analphabétisme dans les pays d’origine.

- Statbel, Population/nationalités. Principales nationalités actuelles, 1er janvier 2024, tableau 1.3.1.4.

- Ibid.

- Ibid., tableau 1.3.1.10.

- Page https://uis.unesco.org/fr/glossary-term/nombre-danalphabetes du glossaire de l’Unesco.

- Sur la mesure de l’analphabétisme en Afrique subsaharienne, voir : Alain MINGAT, Francis NDEM et Adeline SEURAT, La mesure de l’analphabétisme en question. Le cas de l’Afrique subsaharienne, in Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 12/2013, https://shs.hal.science/halshs-00832742, pp. 27-36.

- Institut de statistique de l’Unesco, Taux d’alphabétisation des adultes, https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?name_desc=false

- A. MINGAT et al., op. cit., p. 35 (p. 41 pour la dernière colonne). Les auteur·rice·s de cet article notent que les enquêtes de ménage ciblent des adultes de la tranche 15-49 ans et qu’une évaluation « intégrant des personnes plus âgées conduirait sans aucun doute à des taux d’analphabétisme [encore] plus élevés ».

- Mohamed Jaouad EL KANABI, Analphabétisme : 10 millions de Marocains sont concernés par le fléau, Hespress, 24-09-2023, https://fr.hespress.com/328842-analphabetisme-10-millions-de-marocains-sont-concernes-par-le-fleau.html

- Anne GOUJON et al., Le niveau d’instruction des réfugiés arrivés en Autriche en 2015, in Population & Sociétés, n°541, février 2017, https://shs.cairn.info/revue-population-et-societes-2017-2-page-3?lang=fr

- Pierre-Yves CUSSET, Pauvreté et immigration, in Constructif, n°62, juin 2022, p. 38,

https://shs.cairn.info/revue-constructif-2022-2-page-36?lang=fr Cette réalité est notamment corroborée par l’analyse des résultats des enquêtes European Social Survey. Voir : Per ENGZELL et Mathieu ICHOU, Status Loss : The Burden of Positively Selected Immigrants, in International Migration Review, vol. 54/2, 2020, pp. 471-495, https://ideas.repec.org/p/osf/socarx/qr5h7.html - A. Mingat et al. (op. cit., p. 41) l’ont très bien montré en ce qui concerne les pays d’Afrique subsaharienne. Ainsi, par exemple, en Guinée, l’analphabétisme est de 94% dans le quintile le plus pauvre de la population et de 47% dans le quintile le plus riche et, au Sénégal, respectivement de 93% et de 40%.

- « Les estimations du nombre de personnes sans titre de séjour en Belgique sont rares, souvent obsolètes, et les chiffres varient considérablement : souvent de 85.000 à 200.000 personnes. » L’évaluation la plus récente, publiée en 2023, a été réalisée par des chercheurs de la VUB qui « sont arrivés à la conclusion qu’environ 112.000 ressortissants de pays tiers sont en séjour irrégulier en Belgique (…). » (Sarah VAN GAENS, Les profils des personnes sans-abri et sans titre de séjour, Bruss’help, 2024, p.6, https://brusshelp.org/images/Rapport_Profils-des-personnes-sans-abri-et-sans-titre-de-sejour_FR.pdf).

- Voir notamment l’exemple des réfugié·e·s afghan·e·s et syrien·ne·s en Autriche mentionné précédemment.

- Myria, La migration en chiffres et en droits 2024. Cahier : Population et mouvements, p. 15, www.myria.be/files/2024_MYRIA_Population_et_mouvements.pdf

- Myria, La migration en chiffres et en droits 2023. Cahier : Population et mouvements, p.13, www.myria.be/files/Population_et_mouvements.pdf

- La loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Cette loi apportait des changements restreignant de manière importante l’accès à la nationalité des personnes d’origine étrangère. Pour le public en situation de précarité sociale et économique, et en particulier pour le public analphabète, cette loi a été lourde de conséquences. Voir : Sylvie-Anne GOFFINET, Le Code de la nationalité de 2012 (I). Une politique qui rend l’accès à la nationalité impossible pour les personnes analphabètes, Lire et Écrire, janvier 2015, https://lire-et-ecrire.be/Le-Code-de-la-nationalite-de-2012. Aujourd’hui, le nouveau gouvernement Arizona prévoit de renforcer la barrière financière à l’obtention de la nationalité en augmentant les droits d’enregistrement de 150 à 1000 €.

- Myria, La migration en chiffres et en droits 2023, op. cit., p. 6.

- Marco MARTINIELLO et Andrea REA, Une brève histoire de l’immigration en Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2024, pp. 26 et 28. Sur le cas particulier de la Guinée (3e nationalité la plus représentée dans les formations de Lire et Écrire), voir : Marlène PANARA, En Guinée, un « cycle de violences ininterrompu » pousse des dizaines de milliers de personnes à l’exil, InfoMigrants, 24-01-2024, www.infomigrants.net/fr/post/54445/en-guinee-un-cycle-de-violences-ininterrompu-poussent-des-dizaines-de-milliers-de-personnes-a-lexil

- Pour connaitre les indicateurs utilisés pour mesurer l’IMP et le classement 2024 des pays : IEP, Global Peace Index 2024 : Measuring Peace in a Complex World, 2024, p. 69 et pp. 8-9, www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/06/GPI-2024-web.pdf

- M. MARTINIELLO et A. REA, op. cit., p. 28.

- Ibid., p. 31.

- Dans le calcul qui suit, abstraction a été faite des Ukrainien·ne·s arrivé·e·s en nombre en 2022 (27% du total des migrations). Leur prise en compte aurait modifié les tendances générales observées les années précédentes.

- Myria, La migration en chiffres et en droits 2024, op. cit., pp. 10-11.

- Felice DASSETTO, Migrations : un fait total. Nouveaux regards et nouvelles politiques, PUL, 2024, p. 109.

- Avec les nombreux obstacles à l’emploi que l’on connait : maitrise insuffisante de la langue française, non-possession du permis de conduire, manque de places d’accueil pour la petite enfance, sans compter tous les freins culturels…

- Baptiste HUPIN, Accord du gouvernement De Wever sur l’asile et la migration : maitriser les arrivées, réduire la capacité d’accueil, RTBF, 01-02-2025, www.rtbf.be/article/accord-du-gouvernement-de-wever-sur-l-asile-et-la-migration-maitriser-les-arrivees-reduire-la-capacite-d-accueil-11497875

- Cécile VANDERSTAPPEN, Frontex : 20 ans au service d’une politique migratoire européenne répressive, CNCD 11.11.11, 28-10-2024, www.cncd.be/Frontex-20-ans-au-service-d-une

- C. VANDERSTAPPEN, L’externalisation, face sombre du Pacte européen sur la migration et l’asile, CNCD 11.11.11, 11-10-2024, www.cncd.be/L-externalisation-face-sombre-du

- M. MARTINIELLO et A. REA, op. cit., p. 58.

- Ibid. p. 62.