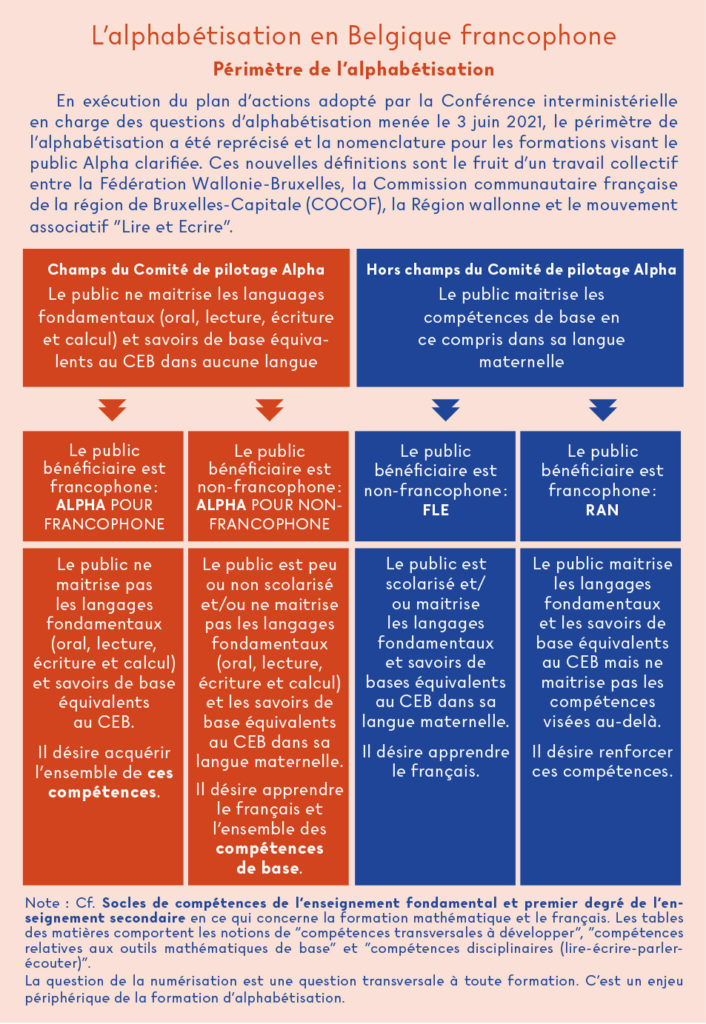

C’est en 2021 que la Conférence Interministérielle de l’Alphabétisation, sur proposition de son Comité de pilotage1 a officialisé une définition de l’alphabétisation des adultes en Belgique francophone.

La définition adoptée précise ce qui relève du périmètre de l’alphabétisation et le distingue de deux dispositifs de formation connexes :

- La Remise à niveau — à destination d’adultes francophones souhaitant augmenter leurs compétences d’écriture et/ou de calcul — souvent dans une visée professionnelle ou de reprise d’études, et,

- Le Français Langue Étrangère (FLE) à destination d’adultes souhaitant apprendre à s’exprimer et comprendre le français.

Cet accord signifie concrètement que les 5 Ministres et administrations s’engagent à faire vivre une même définition de l’alphabétisation au travers de leurs politiques publiques et cadres réglementaires.

Il s’agit des politiques d’éducation permanente, de cohésion sociale, d’action sociale, de formation professionnelle et d’insertion socio-professionnelle, d’enseignement pour adultes et d’égalité des chances. Ce sont là les principales politiques wallonne, bruxelloise et/ou communautaire qui agissent directement sur l’alphabétisation.

2021, soit plus de 15 ans après la signature de l’Accord de coopération…. Cela peut sembler bien long pour se mettre d’accord sur l’objet même de l’accord : l’alphabétisation.

Le propos de cette contribution n’est pas de le déplorer mais plutôt d’acter cette réalité, d’admettre la complexité de la question et de témoigner des visions et des arguments mobilisés par les uns et les autres. Ce témoignage est porté à partir du point de vue situé, celui d’une responsable de Lire et Écrire, membre active du Comité de pilotage de l’Alpha depuis 2013.

Si l’on se penche sur les premiers travaux du Comité de pilotage de l’Alpha, on pourrait presque dire qu’il y a un malentendu initial, avec au cœur la question de la distinction entre le FLE et l’Alpha. Ce questionnement occupe déjà la réunion d’installation du Comité de pilotage en juin 2005.

Le texte de l’accord de coopération interministériel définit l’alphabétisation « (…), conçue dans une acceptation large comme l’acquisition des connaissances et compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution (…) »2

Assez logiquement chaque acteur s’est investi dans cet espace de coordination à partir de son cadre institutionnel et de ses réalités d’action. La porte d’entrée de « l’acquisition des connaissances et compétences de base » étant pour les uns l’apprentissage du français, et pour d’autres l’apprentissage des langages fondamentaux — lecture, écriture, oral en français, calcul, et autres savoirs de base. Schématiquement d’un côté, des acteurs de l’accueil et de l’intégration des personnes d’origine étrangère, et de l’autre des acteurs multiples…dont une partie d’entre eux ne s’étaient pas nécessairement posé la question de distinguer l’Alpha et le FLE.

En cela les « discussions » du Comité de pilotage reflétaient — et reflètent encore aujourd’hui — les réalités de nombreux opérateurs.

Les associations, principales créatrices et organisatrices d’une offre en alphabétisation, ne sont que très rarement « mono-spécialisées » en Alpha3…C’est au contact de leurs publics, dans la réalisation de leurs activités et du développement de leurs missions que des besoins en alphabétisation et/ou de FLE apparaissent. Dans ce contexte, tant l’Alpha que le FLE se caractérisent très souvent par des dispositifs d’éducation non formelle. Les apprentissages ne sont pas une fin en soi, ils s’inscrivent dans des projets plus larges : participation à la vie de quartier, santé communautaire, recherche d’emploi, militance, pratiques créatives, lutte contre les inégalités sociales, formation socioprofessionnelle, accueil des migrants…

En fonction de leurs réalités et possibilités, les associations combinent donc parfois des formations FLE ou des formations qui rassemblent indistinctement des personnes francophones et non francophones, ou encore, non francophones sans distinction de leur « niveau de littératie » dans leur langue usuelle.

Du côté de l’Enseignement pour Adultes4, les différentes formations sur les compétences de base sont organisées en unités d’enseignement5 : Alpha — 4 niveaux, FLE, Insertion sociale, Remédiation ou Remise à niveau, CEB et Formation de base principalement. Là aussi, il est souvent compliqué de cerner si l’offre rencontre les besoins de personnes non francophones analphabètes ou illettrées dans leur langue usuelle.

Mais pourquoi faut-il distinguer l’Alpha du FLE ?

Le motif principal est pédagogique, à la fois ce qu’on apprend, et surtout comment on apprend : les outils, méthodes et méthodologies, dispositifs … Apprendre à utiliser le français dans les différentes situations de son environnement ne se fait pas de la même manière selon que l’on s’appuie sur l’écrit ou non, sur l’expérience de ce qu’est une langue écrite ou pas. L’entrée dans la langue se fait par l’oral — comprendre et s’exprimer — et c’est par ce terme « oral » que sont désignées le plus souvent les formations à destination des « alpha non francophones ».

L’intégration dans des dispositifs FLE (scolarisés) de personnes qui ne maitrisent dans aucune langue le rapport à l’écrit conduit le plus souvent à l’abandon et/ou l’échec. L’intégration de personnes lettrées dans des dispositifs « oral » (alpha) a tendance à éloigner les personnes peu lettrées de l’apprentissage, notamment en raison du rythme.

Dans les deux situations, ce sont les personnes analphabètes non francophones qui sont dans l’angle mort de la montée en compétences.

Une des missions principales du Comité de pilotage de l’Alpha est d’analyser l’offre en alphabétisation, de suivre son évolution. L’approche est d’abord quantitative : combien de formations, d’heures, leur répartition territoriale, par type d’opérateurs…et permet d’alimenter un suivi de l’offre et de construire des recommandations politiques sur des bases objectivées. Délimiter l’offre effectivement à destination d’un public faiblement ou pas scolarisé est une donnée fondamentale…mais pas simple à obtenir. Elle nécessite de récolter l’information opérateur par opérateur et pour une part d’entre eux l’information n’est pas toujours connue et/ou « agrégée en données utilisables et communicables ». Toujours est-il que faute d’enquête et/ou de récolte adaptée, l’information sur l’évolution du nombre de places en Alpha est manquante depuis 20126. Les derniers chiffres publiés7 n’ont pu être compilés notamment par manque de visibilité claire de ce qui relève de l’Alpha non francophone par distinction du FLE.

Que ce soit au niveau belge ou européen, il y a une constante : ce sont les personnes dont le niveau de scolarité est le plus faible ou sans scolarité qui ont le plus de difficultés à accéder à la formation et à s’y maintenir. L’enjeu d’une distinction claire est donc de s’assurer de la réalité d’une offre en Alpha de qualité, suffisante en quantité et adaptée aux publics visés.

Pour les personnes analphabètes non francophones, l’enjeu de l’acquisition de compétences utiles pour vivre et agir dans la société d’accueil ne se limite pas à un apprentissage linguistique. Il s’agit bien à partir de celui-là, d’entrer et progresser dans l’ensemble des langages fondamentaux et savoirs de base, considérés par le législateur comme un « droit fondamental de la personne humaine ». Au-delà donc de la question d’une adéquation offre — demande de formation, l’enjeu de l’alphabétisation relève bien du droit des personnes à acquérir les outils de base — lire, écrire, calculer — nécessaires pour exercer concrètement leurs droits et à contribuer aux différentes dimensions de la vie démocratique.

Enfin, la confusion pour nommer les réalités de l’analphabétisme et des apprentissages en contextes migratoires a des effets d’ordre « symbolique » dommageables. Cette confusion alimente à minima deux types de représentations tout à fait biaisées — voire délétères : les migrant·e·s non francophones seraient largement analphabètes, et les analphabètes seraient d’origine étrangère. Dans les faits, de nombreux pays de par le monde ont une couverture d’alphabétisation et d’enseignement tout à fait comparable à la Belgique… et force est de constater que la persistance de l’analphabétisme ou de l’illettrisme touche des adultes qui ont suivi leur scolarité en FWB.

… mais pourquoi ce n’est pas si simple ?

La persistance de l’analphabétisme d’1 adulte sur 10 reste une réalité sociale peu connue. Il s’agit de se décaler de notre propre expérience scolaire et de notre « réel de lettré dans un monde où l’écrit est omniprésent » pour commencer à entrer dans la compréhension des causes, conséquences et réalités de vie des personnes concernées. Ceci a des implications concrètes pour les acteurs de la formation, qui se trouvent face à des publics « aux besoins immenses », qui parfois ne font que peu ou pas confiance en leurs capacités à apprendre ou, encore, faute d’expérience scolaire, ont des attentes démesurées. Ce sont aussi des personnes qui connaissent souvent des situations sociales précaires. Cela nécessite donc que les opérateurs mobilisent des pédagogies spécifiques, et qui tiennent compte des temps longs d’apprentissage, souvent entrecoupés par des périodes de changement de statut et/ou de disponibilité (procédures d’asile et/ou de nationalité, travail, charges familiales, maladie, etc.). Dans les fréquentes situations où l’offre de formation est sous pression de demandes qui ne peuvent être rencontrées faute de places, il faut à chaque opérateur une stratégie d’action explicite et volontariste pour prendre en compte les spécificités des alphas non francophones.

Du côté des acteurs institutionnels — politiques, administrations, etc. — ce n’est pas « si simple non plus ». Nous avons développé, en FWB, un modèle d’action tout à fait spécifique : l’alphabétisation existe au travers de plus de 15 sources de financement public différentes, rassemblées autour de 5 secteurs « clés ». C’est un modèle d’action qui permet une importante décentralisation et démultiplication de l’offre, en proximité des publics. Comme le soulignent les conclusions de l’enquête SPIRAL menée par l’Université de Liège, cette hétérogénéité est une « condition d’existence et de pertinence » de l’alpha. Le corollaire est que la politique coordonnée d’alphabétisation est directement influencée par les politiques qui la constituent, ainsi que par les politiques sociales plus générales, notamment aux niveaux fédéral et européen. Ces dernières années, ce sont certainement les politiques liées aux personnes étrangères qui ont le plus influé sur l’offre de formation à destination des « alphas non francophones ». Dans ce cadre, la mise en œuvre de politiques régionales d’accueil et d’intégration des primo-arrivants, incluant un volet d’apprentissage linguistique « d’obligatoire à vivement recommandé », a largement renforcé la demande de formation en FLE, alors que, selon les territoires, l’offre était parfois déjà insuffisante, tant en FLE qu’en alpha francophone et non francophone. L’arrivée de nouveaux acteurs de terrain, pas toujours au fait et/ou formés à l’accueil, à l’orientation et/ou à l’accompagnement de personnes infrascolarisées, a aussi alimenté une certaine confusion. Après « ces maladies de jeunesse », les tensions entre offre et demande… mais aussi les pressions sur certains opérateurs pour absorber cette nouvelle politique, les choses semblent s’être apaisées… même si de nombreux défis restent à relever. Le plus dommageable est, très certainement, que faute de chiffres étayés, nous n’avons aucune idée de l’impact — avant/après — sur l’offre globale en alphabétisation, en nombre et en qualité, selon les territoires. Nous n’avons pas non plus de mesure d’impact, interne au secteur de l’alpha, sur la re-répartition de l’offre entre non francophone et francophone.

Au niveau du Comité de pilotage de l’Alpha, ces nouvelles politiques ont alimenté de nombreuses discussions — dont celle d’un éventuel élargissement du Comité de pilotage de l’Alpha au FLE, tout au moins au FLE relevant des politiques de l’action ou de la cohésion sociale et de l’intégration8. Ce n’est pas l’option qui a été retenue par les autorités publiques lors de l’actualisation de l’accord de coopération en 2022.

Les discussions ont parfois été difficiles au sein du Comité de pilotage de l’Alpha ; elles engageaient des arbitrages sur des cadres réglementaires, des financements publics, ainsi que sur des principes et priorités d’action. Elles ont finalement contribué à renforcer une meilleure prise en compte des besoins spécifiques d’apprentissage du français des personnes analphabètes ou illettrées. Elles ont aussi contribué à l’adoption d’une définition commune, où la centralité de la lecture, de l’écriture, de l’expression orale, du calcul et des savoirs de base est réaffirmée.

- https://alphabetisation-adultes.be/page-1/qui-sommes-nous

- « Considérant que l’alphabétisation, conçue dans une acceptation large comme l’acquisition des connaissances et compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution, est un droit fondamental de la personne humaine ; que dans toute société, elle est nécessaire en soi et constitue l’un des fondements des autres compétences de la vie courante ; Considérant que l’alphabétisation a aussi pour effet de stimuler la participation aux activités sociales, culturelles, politiques et économiques et de favoriser l’éducation tout au long de la vie » ; Consolidation officieuse des Accords de coopération du 02 février 2005 et du 20 octobre 2023 relatifs au développement de politiques concertées en matière d’alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, https://alphabetisation-adultes.be/page-1/qui-sommes-nous

- Seuls 2 opérateurs sont spécialisés en alphabétisation : Le Collectif Alpha (Bruxelles) et les 9 Régionales de Lire et Ecrire (Bruxelles et Wallonie)

- L’Enseignement de Promotion sociale (EPS) a été réformé en 2024 et devient l’Enseignement pour Adultes, https://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-article/?tx_

- Pages 260 à 273, Etat des lieux de l’alphabétisation, huitième exercice, https://alphabetisation-adultes.be/fileadmin/sites/alpha/uploads/Document/Publications/

EDL-08_2014-2016.pdf - https://lire-et-ecrire.be/Formulaire-alpha-enjeux-et-difficultes

- https://lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/edl_2014-2016.pdf, pages 82, 83

- Cet article ne traite pas du FLE tel que pratiqué dans en entreprises, dans des cadres consulaires, etc.