La lecture scolaire

Dans la grande majorité des cas, l’apprentissage de la lecture se fait à l’école. Mais si la compétence est vite acquise, en primaire, son enseignement est loin d’être terminé. En effet, une fois arrivé·e·s à l’école secondaire, on nous inculque aussi pour la première fois la culture dominante1 dans laquelle on baigne, que ce soit à travers des exercices, des pratiques ou des discours. De fait, on apprend à lire en même temps qu’on nous apprend l’importance des livres dans nos sociétés. C’est bien à ce moment que l’on fait connaissance avec les grands auteurs, les courants de pensée, l’Histoire avec un grand H et les œuvres clés de la culture occidentale qui, en ce qui nous concerne nous francophones, repose en grande majorité sur la culture française.

De plus, on ne nous enseigne pas simplement à « lire » de façon générale, loin de là : on nous enseigne un type de lecture particulier. On lit seul, en silence et de façon continue des textes littéraires plus ou moins longs, le tout dans un esprit de concentration presque religieux. Nous avons hérité de cette manière très spécifique de lire, la « lecture scolaire », d’une longue tradition2 qui lui a toujours octroyé une place extrêmement prestigieuse. C’est une pratique culturelle qui a effectivement longtemps été synonyme d’éducation, d’intelligence et même de richesse – symbolique comme financière. Il est largement admis que la lecture comme on l’apprend à l’école est une activité culturelle fortement valorisée aux yeux de la société (même si l’avènement du numérique a pu bouleverser les pratiques).

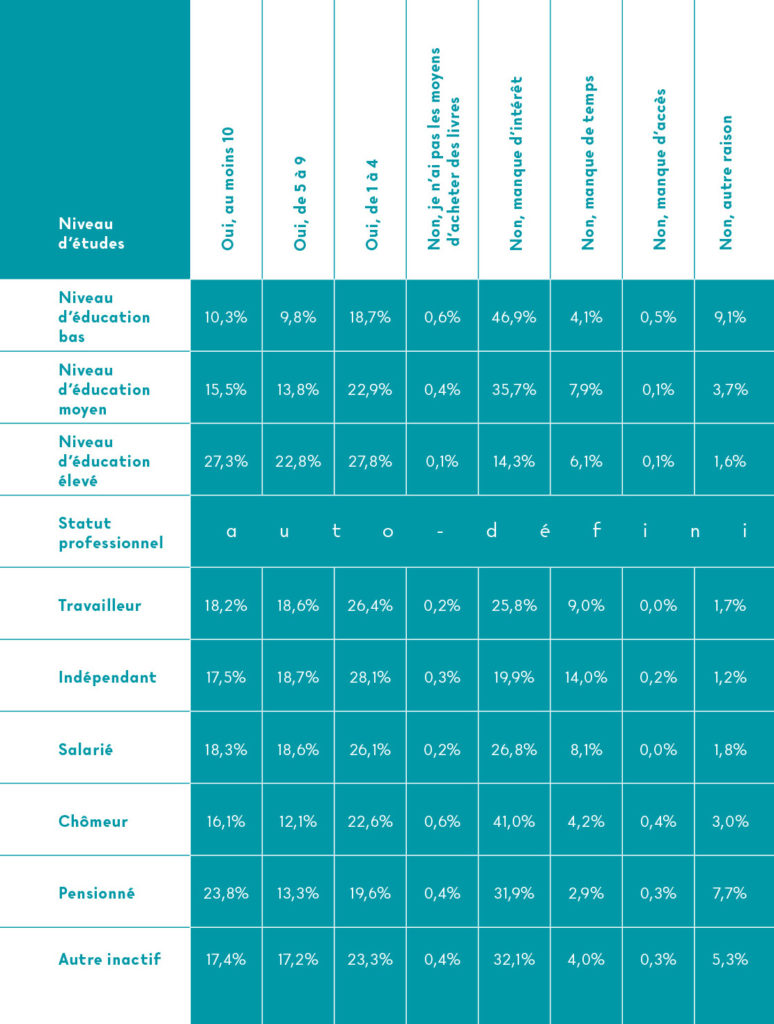

Mais l’école n’est pas la seule à nous enseigner cette représentation très spécifique de la lecture, de ce qu’elle est censée être et de ce à quoi elle sert. Le récit sur l’importance de la lecture est tout aussi prégnant à l’âge adulte. Et il ne manque pas de se retrouver dans les médias où il est très souvent relayé par les enquêtes publiques. Or, dès leur apparition en France dans les années 50, les grandes enquêtes nationales qui se penchent sur la lecture ont presque toujours évalué sa pratique en lien avec le niveau d’instruction et selon un prisme essentiellement scolaire3. L’enquête SILC organisée en 2022 est à ce titre un exemple typique4. Statbel, l’office belge de statistique, a posé la question suivante à un échantillon représentatif de la population belge de 16 ans et plus : « Avez-vous lu des livres au cours des 12 derniers mois, y compris des livres électroniques et des livres audio ? » En étudiant de cette façon la pratique de la lecture dans les différentes parties de la population, elle a pu établir une corrélation entre niveau d’étude et intérêt pour la lecture5 :

De son enquête, Statbel tire les conclusions suivantes : (1) il y a plus de lecteur·ice·s dans le groupe des travailleur·euse·s et (2) le niveau d’éducation possède une grande influence sur l’intérêt pour la lecture et sa pratique6. Rien d’inédit ou même d’étonnant pour une enquête dont la question de départ ne concerne que le livre (même s’il est considéré sous ses différentes variantes). Ces conclusions ne sont pas problématiques en soi, mais elles le deviennent dès lors qu’on les considère comme étant un reflet exhaustif et fidèle de la réalité. Car prises sous cet angle-là, elles font de la lecture scolaire la seule forme existante et émancipatrice de la lecture. Prises sans aucun recul critique, elles pourraient en effet suggérer que la lecture de livres est synonyme de réussite sociale et économique, ou encore que la crise de l’emploi a pour origine une population insuffisamment formée ou instruite.

Mais peut-on réellement suivre de tels raccourcis ? Dans quelle mesure pouvons-nous faire confiance aux résultats de ces enquêtes pour comprendre la réalité de la lecture ? N’est-elle pas, dans les faits, plus complexe ? C’est bien ce que les sociologues n’ont cessé de démontrer depuis maintenant plusieurs décennies et qu’on se doit de prendre en compte si l’on veut rendre les armes de la lecture à la population.

La variété des pratiques

Il est un point essentiel que les sociologues n’ont cessé de marteler : la lecture scolaire est très loin d’être la seule façon de s’approprier les textes. Bernard Lahire, entre autres, insiste sur les différences qualitatives entre les formes de lecture :

« Il y a lecture et lecture, et il faut rappeler cette évidence contre les tendances les plus anodines à faire comme si, entre les « non-lecteurs » ou les plus « faibles lecteurs » et les plus « forts lecteurs », la différence n’était qu’une différence quantitative »7.

Il y a autant de façons de s’approprier les textes qu’il a de groupes sociaux, de cultures et, si l’on va plus loin, que de textes… Y compris pour la littérature classique : il est tout à fait possible de l’aborder de mille façons non-scolaires. La lecture scolaire n’est donc qu’une pratique parmi d’autres.

Il existe en réalité une très grande variété de pratiques de lecture combinant chacune des supports, des buts et des techniques différentes. Elles peuvent remplir un grand nombre de fonctions, parfois même plusieurs à la fois, et elles possèdent toutes leur lot de faiblesses et de forces. Les combinaisons possibles sont si nombreuses qu’on pourrait même dire qu’il existe autant de pratiques de lecture que de lecteur·ice·s.

Concernant le texte écrit et suivi, il existe de nombreux autres supports que celui du livre. Les magazines, les journaux, les articles en ligne constituent de riches sources d’information et des moyens de lecture tout aussi prisés, voire même plus, que les livres. C’est la tendance qui a été observée dans les classes populaires ou en dehors des villes8. D’autres supports, comme la bande dessinée ou le manga, fort appréciés des jeunes9, mêlent le texte aux images et supposent une forme de lecture tout à fait singulière qui implique d’autres aptitudes de déchiffrage. Enfin, l’avènement du numérique a bousculé les habitudes de lecture. Les textes en ligne (posts, blogs, suites de commentaires sur les réseaux sociaux) se mêlent à d’autres pratiques médiatiques (la photo, la vidéo, les graphiques, les interfaces interactives…). Dans la plupart des cas, le texte n’est plus cette entité figée et immuable qu’il est dans les livres. Il peut être modifié, déplacé, commenté, complété, mis en lien, et ces manipulations supposent un lot de compétences tout à fait différent de celui qui est requis pour la lecture scolaire10. Ainsi, la lecture classique linéaire et continue est aujourd’hui complémentée par ou combinée à une lecture « en miettes », une activité multiforme qui se déploie dans un temps entrecoupé11. L’enquête passe donc à côté d’un nombre important de supports et des différentes modalités qu’ils impliquent. Car si la population lit, elle ne lit pas forcément de livres. Et si elle le fait, il se peut qu’elle ne le fasse que de façon partielle.

D’un autre côté, la lecture privée silencieuse n’est pas la seule façon d’aborder les textes. Les sociologues ont montré que dans les classes populaires la lecture est, historiquement, une pratique collective. Le mode de vie de ces classes laisse peu de place aux moments creux ou à l’isolement. Les conditions ne sont donc pas toujours réunies pour faire de la lecture solitaire une habitude courante12. La lecture s’y fait plutôt à plusieurs et de façon discontinue : on lit le journal à haute voix, on commente, on discute, on continue la lecture un peu plus loin… Elle est une activité de partage qui s’intègre parfaitement dans le réseau de relations qui font la vie quotidienne et qui, à nouveau, suppose son propre lot de compétences :

« La lecture en public n’a donc que peu à voir avec la lecture silencieuse, en privé, et il serait illusoire de compter sur la pratique de l’une pour faire passer à l’autre des non-lecteurs : ce sont deux expériences différentes qui, pour être appréciées, exigent des apprentissages distincts »13.

Aujourd’hui, la situation est peut-être en train de changer. Certain·e·s sociologues déplorent la possible disparition de certaines habitudes : la lecture collective recule à mesure que nos modes de vie se familiarisent, ou s’individualisent, ce que vient renforcer l’avènement massif du numérique14.

Tout cela peut paraitre anodin, mais la grande majorité des enquêtes font encore l’impasse sur ces réalités. Leur première erreur est de ne considérer la lecture que sous sa forme scolaire. C’est ce que fait l’enquête de Statbel en posant la question « Avez-vous lu des livres au cours des 12 derniers mois […] ? ». En n’adressant pas la variété de ces formes de lecture et en ne considérant pas celles et ceux qui les pratiquent, les enquêtes produisent des représentations biaisées de la réalité :

« Les deux pôles simplificateurs de la lecture utilisés en temps de questionnaires, celui de la lecture «littéraire» (cultivée ou non) et celui de la lecture «documentaire» (utilitaire ou non) ne décrivent qu’incomplètement son polymorphisme fondamental […] »15.

La deuxième erreur, qui va de pair avec la première, est celle de n’adopter qu’un prisme quantitatif : l’enquête ne s’intéresse pas suffisamment au comment des pratiques de lecture de la population. Des faisceaux entiers de pratiques demeurent donc inexplorés, alors que de nombreux lecteurs se cachent probablement derrière la catégorie des « non-lecteurs » et les pourcentages des lecteur·ice·s « faibles ». Par exemple, on peut être un·e « mauvais·e lecteur·ice » de livre, ou ne pas maitriser à la perfection la lecture scolaire, et faire l’expérience de riches moments de lecture collective. L’inverse est aussi envisageable : l’on peut très bien être compétent·e en lecture et ne jamais adopter la lecture, de livre ou autre, comme une habitude.

Les enjeux sociaux de la lecture

Comme on l’aura compris avec les quelques exemples donnés plus tôt, la pratique de la lecture ne peut pas être réduite à la relation personnelle qu’on entretient avec un texte. La lecture, ou devrait-on dire, les différents types de lectures impliquent toujours de se positionner dans un espace culturel, c’est-à-dire de se positionner par rapport aux autres, par rapport à leurs propres pratiques, et d’établir un certain type de relation avec elles et eux. En ce sens, la lecture peut remplir un rôle social, ou même sociétal, bien distinct de celui que lui prête l’école, à savoir lire pour sa propre élévation intellectuelle, pour la beauté du texte et son plaisir.

Rien qu’avec la lecture scolaire, on peut déjà montrer son désir d’appartenir à un groupe déterminé ou marquer l’envie de s’en affranchir. Elle peut être adoptée ou refusée en guise de posture culturelle, pour signaler son appartenance à la culture dominante, ou pour marquer sa répulsion. Ainsi, certains sociologues envisagent la possibilité que, dans les enquêtes, les personnes appartenant aux classes supérieures – à savoir les lecteur·ice·s « fort·e·s », soit celles et ceux qui bénéficient d’un haut niveau d’instruction ou de revenu – soient biaisées dans leurs réponses. Si l’on est conscient du prestige annexé à la lecture, pourquoi ne pas mentir sur le nombre réel de livres lus et un peu l’augmenter pour donner de soi une image plus respectable et prestigieuse ? C’est pour cette raison que l’on a pu expliquer la baisse du nombre de lecteur·ice·s de ces dernières années comme étant en réalité une baisse de la surestimation des livres lu. Avec l’avènement des nouvelles formes de divertissement, du numérique et des nouveaux médias, le livre aurait perdu de son prestige culturel : plus besoin donc pour les personnes interrogées d’augmenter leurs nombres pour se donner bonne image16.

Dans l’autre sens, il est courant d’adopter une posture anti-lecture ou anti-intellectualiste pour se positionner à l’encontre de la lecture et de ce qu’elle représente, à savoir l’éclatante culture dominante17. Souvent, ce positionnement par rapport à cette dernière est par le besoin de répondre à la violence qu’on a pu subir de sa part : exclusion dans l’illégitime, invalidation, dévalorisation voire dégradation… Néanmoins, cette posture ne doit pas être confondue avec un refus de développer des compétences et de participer à la société, comme le disait déjà si bien la sociologue Martine Naffréchoux :

« Il faut savoir reconnaître, quand il y a lieu, le refus de lecture comme un geste guidé par les valeurs positives d’une culture autre et par l’engagement dans des activités propres, qui rendent impossible l’adhésion aux valeurs de la culture dominante ; il faut savoir ne pas considérer cette non-lecture seulement comme une incapacité, un défaut, un manque ou un besoin latent. Les valeurs propres de cette culture où on ne lit pas, quasiment par principe, étayent d’autres formes de lecture qui ne se disent pas, ne se déclarent pas et parfois ne s’aperçoivent pas comme telles. Certaines sont largement répandues dans les classes populaires, d’autres sont réservées à certaines catégories d’individus »18.

Ces positions où l’on revendique une autre culture que la dominante, une culture populaire par exemple, se trouvent aussi être des endroits riches en connaissance et savoir-faire. La difficulté de s’approprier la lecture entraine souvent le développement d’autres compétences communicationnelles. Nombre de lecteur·ice·s font usage de techniques et de subterfuges pour faire face à la difficulté de la lecture scolaire ou pour la contourner. Ces lecteur·ice·s combinent leurs compétences de lecture avec d’autres aptitudes pour affiner la compréhension et la gestion de l’information. C’est une forme d’ingéniosité particulièrement intéressante qui se développe à cet endroit. Ainsi, nombreux sont ceux qui renforcent leur compétence, développée par tou·te·s avant l’école, à déchiffrer les indices non-écrits (contexte, images, interfaces numériques), leurs capacités de mémoire, de travail de tête ou encore leurs aptitudes de contact social direct à travers les ressources de l’oral ou du langage corporel19.

Les lecteur·ice·s « faibles » sont donc bien plus compétent·e·s que ce que laissent entendre les enquêtes. Ils sont simplement autrement compétent·e·s que les lecteur·ice·s « fort·e·s ». Une nouvelle fois, le récit sur la lecture scolaire relayé par les enquêtes fait tout à fait abstraction des enjeux culturels qui concernent les comportements de lecture, l’acceptation ou le refus de la culture dominante, laquelle il essaye justement de légitimer. De plus, la capacité de lire n’implique pas le désir de lire : les classes populaires ne liraient pas plus de classiques si elles en étaient capables, puisque c’est d’une différence culturelle dont il s’agit ici. D’entrée de jeu, les questions posées par les enquêtes orientent les réponses et celles-ci dépeignent une réalité peu exhaustive. Pour que celle-ci soit la plus objective possible, il conviendrait de multiplier et de préciser les questions posées. On dresserait un tableau déjà beaucoup plus fidèle si l’on posait les deux questions suivantes : Comment lisez-vous ? Dans quel but lisez-vous ?

Car, en effet, la différenciation sociale ne concerne pas seulement la lecture scolaire. Comme on l’a dit plus tôt, les formes de lectures varient suivant les différents groupes sociaux et cette variation concerne les différents usages possibles de la lecture, suivant les supports et les contenus. Ainsi, on dira que la lecture peut remplir plusieurs « fonctions ». Dans leur livre Sociologie de la lecture (2016), Chantal Horellou-Lafarge et Monique Segré mettent en évidence quatre usages possibles de la lecture :

- La lecture « ordinaire », qui ne se fait pas pour des fins littéraires, mais pour tirer des enseignements quant à la manière de conduire sa vie, de comprendre ses émotions, de faire face aux difficultés du quotidien et de la vie.

- La lecture pratique, qui se fait à des fins concrètes utiles. Il s’agit de lire pour répondre à un besoin immédiat, pour acquérir un savoir et/ou un savoir-faire directement applicable dans une situation donnée.

- La lecture professionnelle, qui consiste, pour des personnes dotées de compétences spécifiques, à se former, à actualiser ses savoirs sur un sujet, renforcer ses compétences en vue de répondre aux exigences de leur métier. Il s’agit souvent de lectures techniques ou scientifiques

- La lecture de divertissement, qui répond au besoin de distraction, de se détendre, de s’évader de la vie quotidienne. Elle concerne les magazines, les revues, les romans, la poésie… Ces lectures se différencient et se hiérarchisent suivant leurs contenus, leurs degré de légitimité, selon le mode de divertissement du public.

Chez nos voisins français, les nombreuses études sociologiques quantitatives et qualitatives concernant les types de lecture ont mis en évidence un fait indéniable : les personnes bénéficiant des plus hauts revenus lisent avec plus de fréquence une plus grande variété de livres que celles qui gagnent moins ou très peu. Il semblerait que ces écarts dans les pratiques de lectures soient bel et bien dus au niveau d’instruction ainsi qu’à la forte spécialisation des individus au sein du groupe. Mais le sociologue Claude Poissenot rappelle également que diversifier ses lectures est aussi, au sein de ce groupe particulier, une manière de se différencier20. Les niveaux du diplôme et du revenu pourraient donc bien ne pas être les seuls facteurs en jeu pour cette partie de la population : à nouveau, il faut éviter les conclusions trop rapides. Il est envisageable que chez nous, en Belgique, la situation soit similaire. Reste que des études locales plus précises sont toujours nécessaires.

Comme on l’a vu, si les formes de lecture populaires concernent une moindre variété de livres, elles adressent une tout aussi grande variété de supports et mettent en œuvre des modes d’appropriation spécifiques avec leurs caractéristiques propres. On a par exemple pu démontrer que dans les classes populaires, la lecture fait système avec d’autres activités21. La lecture à plusieurs peut remplir le rôle d’un « ciment » social et donner lieu à des moments de partage ou de confiance. Cela nous rappelle que la lecture peut jouer un rôle communautaire très intéressant qui ne fait malheureusement pas partie de l’imaginaire ou du narratif lié à la lecture scolaire. Il suffit par exemple de jeter un œil, dans ce même numéro 237 du Journal de l’Alpha, aux opportunités d’apprentissage collectif offertes par les albums jeunesse ou encore à la richesse interprétative qui peut naitre des échanges autour d’un roman22 pour saisir toute la force de rassemblement qui peut ressortir d’une pratique collective de lecture.

Si l’on se penche par exemple sur le cas des œuvres de fiction, les lecteur·ice·s « fort·e·s » choisissent leurs lectures selon leur réputation et la façon dont elles s’inscrivent dans un réseau de références ou font écho aux évènements culturels du moment (prix littéraire, écrivain·e en vogue etc.). Tandis que les classes populaires, elles, font leur choix en fonction des contenus (un thème attrayant, une histoire qui fait écho à une expérience vécue…), et vont privilégier les contenus autonomes, c’est-à-dire les contenus qui peuvent être compris sans références externes et indépendamment de l’actualité culturelle. Ainsi, ce n’est pas la même communauté, ni les mêmes échanges, que l’on forme autour d’une même œuvre de fiction suivant qu’on la lit seul en rapport avec l’espace médiatique et cultuel du moment, ou à plusieurs en se concentrant sur ce que son contenu peut nous apporter.

Quelques pistes pour décrire les pratiques

Les narratifs qui promeuvent, implicitement ou non, la lecture scolaire comme unique forme de lecture légitime et fructueuse, comportent plusieurs dangers. Tout d’abord, ils tendent à créer des représentations erronées et incomplètes de la réalité des pratiques de lecture, comme on a pu le voir dans le cas des enquêtes publiques. De plus, à l’aide de ces représentations, ils participent à l’hégémonie de la culture scolaire et donc à l’écrasement voire à l’effacement des autres manières de lire. Comme le dit Poissenot, il s’agit pour les institutions de réduire la lecture à la littérature et à celle qui relève de l’art :

« Les textes à lire et les matières de le faire sont imposés non comme une modalité de lecture mais comme étant les seuls à relever d’une sorte de vérité pleine et entière de la pratique »23.

Tout cela ne veut pas dire que l’apprentissage de la lecture scolaire doit être évité à tout prix. Il peut instituer un rapport à la lecture, et au livre, qui donne malgré tout accès à des outils critiques pour comprendre en profondeur nos sociétés et les dynamiques qui les animent. La lecture a historiquement constitué (et elle constitue toujours) un moteur d’émancipation sociale et collective. Il demeure néanmoins crucial de cultiver d’autres façons de lire, de diversifier la pratique et, surtout, d’explorer les nombreuses compétences qu’elle peut susciter depuis qu’elle est prise dans la prolifération des supports et des médias que nous connaissons si bien. Il s’agirait peut-être de mettre le doigt et les mots sur ces capacités, ces nouvelles manières de s’approprier la lecture, pour instaurer chez les apprenant·e·s les conditions mentales et affectives propices pour qu’ils puissent s’approprier la lecture selon leurs besoins et leurs envies. S’il faut reconnaitre à la littérature un certain privilège, ce ne devrait pas être celui d’une pratique prestigieuse issue d’une culture hégémonique et passéiste, mais celui de pouvoir rassembler et forger les outils de l’émancipation collective.

S’il est difficile de produire une description des pratiques de lecture, c’est d’abord parce que leur réalité est complexe et difficilement accessible : comment accéder aux pratiques exactes des différents groupes sociaux ainsi qu’aux motivations réelles de celles-ci ? Cette difficulté est ensuite due au fait que produire une description implique toujours de produire et d’encourager une attitude de réception envers les textes. Présenter leur accessibilité et leur utilité de telle ou telle manière, c’est permettre aux apprenant·e·s de prendre position dans la façon dont elles et ils s’approprient les textes. En effet, on ne produit pas le même type de lecteur·ice·s lorsqu’on enseigne la lecture d’après les codes scolaires que lorsqu’on l’enseigne comme une pratique multiple aux fonctions diverses. Au final, il importe moins de savoir ce qu’il faut lire que de savoir comment on se définit en tant que lecteur·ice·s et ce qu’on est capables d’en tirer. C’est ici le positionnement social et même sociétal des lecteur·ice·s qui est en jeu. On voit surgir ici un autre danger des narratifs sur la lecture scolaire : ils tendent à éloigner les lecteur·ice·s des modes d’appropriation du texte qui font d’elles et eux des acteur·ice·s de leur société.

- La « culture dominante » désigne l’ensemble des pratiques culturelles qui sont dominantes dans une entité politique, sociale ou économique particulière dans laquelle coexistent plusieurs cutures. Elle peut concerner une langue, une religion, des valeurs ou encore des coutumes…

- On situe habituellement le développement de la lecture privée silencieuse dans la période du haut Moyen Âge. Des études plus récentes le situe dans l’antiquité classique avec l’essor du monde romain. Voir : Hélène HAUG, Relecture critique de l’histoire de la lecture. Régularités discursives chez les historiens modernes, in Le Moyen Age, n° 1, tome CXX, 2014, p. 123-127.

- Dès les premières enquêtes menées par le sociologue Robert Escarpit et son équipe en France dans les années 1950, la pratique de la lecture est évaluée en ville et selon le niveau d’instruction. Les grandes enquêtes nationales qui suivent ont gardé la même méthode sans la questionner. À cette époque, c’est déjà la presse qui est le plus gros commanditaire de sondages. Voir : Chantal HORELLOU-LAFARGE et Monique SEGRÉ, Sociologie de la lecture, Paris, La Découverte, 2016, p. 63-68.

- L’enquête, cofinancée par l’Union européenne, concerne les revenus et les conditions de vie des ménages, elle vise à étudier leur évolution dans tous les pays de l’UE.

- Les résultats chiffrés de l’enquête sont disponibles en ligne sur le site officiel de Statbel : https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/focus-sur-les-conditions-de-vie/participation-sociale#figures.

- « Le niveau d’éducation a une grande influence sur le fait d’avoir lu au moins un livre lors de l’année écoulée : 78% des personnes de 16 ans et plus diplômées de l’enseignement supérieur ont lu au moins un livre, elles sont 39% à l’avoir fait parmi les personnes qui ont au plus un diplôme du secondaire inférieur. » Voir l’ensemble conclusions sur le site de Statbel : https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/focus-sur-les-conditions-de-vie/participation-sociale#news.

- Bernard LAHIRE, Lectures populaires : les modes d’appropriation des textes, in Revue française de pédagogie, volume 104, 1993, p. 17-26.

- Martine NAFFRÉCHOUX, Des lecteurs qui s’ignorent : les formes populaires de la lecture, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1987, n° 5, p. 404-419, https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1987-05-0404-001.

- Claude POISSENOT, Sociologie de la lecture, Paris, Armand Colin, 2019, p. 67.

- Ibidem., p. 126.

- Horellou-Lafarge Chantal et Segré Monique, Sociologie de la lecture, Paris, La Découverte, 2016, p. 97-98.

- On notera l’exception de celles et ceux que la sociologue Martine Naffréchoux nomme les « autodidactes ». Voir : Martine NAFFRÉCHOUX, op. cit., p. 405.

- Ibidem., p. 413.

- Chantal HORELLOU-LAFARGE et Monique SEGRÉ, op. cit., p. 95-97.

- Jean-Claude PASSERON, Le polymorphisme culturel de la lecture. A propos de l’illettrisme, in Le Raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, 1991, p. 510.

- Voir : Claude POISSENOT, op. cit., p. 51-52 ; ou encore Olivier DONNAT, Gardons-nous de trop idéaliser la lecture des temps passés, in Olivier BESSARD-BANQUY (dir.), Les mutations de la lecture, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, p. 41.

- Claude POISSENOT, op. cit., p. 115.

- Martine NAFFRÉCHOUX, loc. cit., p. 408.

- Ibidem.

- Claude POISSENOT, op. cit., p. 110.

- Martine NAFFRÉCHOUX, loc. cit., p. 412.

- Voir respectivement Des femmes et des livres de Mathilde CHAPUIS et Cécile VION, ainsi que Favoriser l’apprentissage de la lecture en articulant techniques de lecture et plaisir d’entrer dans une pratique culturelle de Patrick MICHEL.

- Claude POISSENOT, op. cit., p. 147.