Classe de 1re année primaire. Madame Mélanie commence sa leçon de mathématiques. L’objectif du jour : aborder l’opération de la soustraction. Pour atteindre cet objectif, l’enseignante propose à ses élèves de jouer aux quilles. Dans les différents groupes, les propos fusent dans un langage très spontané : « Regardez ! Sarah, elle a gagné ! Elle a fait tomber plus de quilles que Yvan. » « Noor a renversé 7 quilles, il en reste 3 ! » « Noam, c’est un champion : il a fait tout tomber. » Madame Mélanie passe de groupe en groupe, questionne, reformule, relance le jeu…

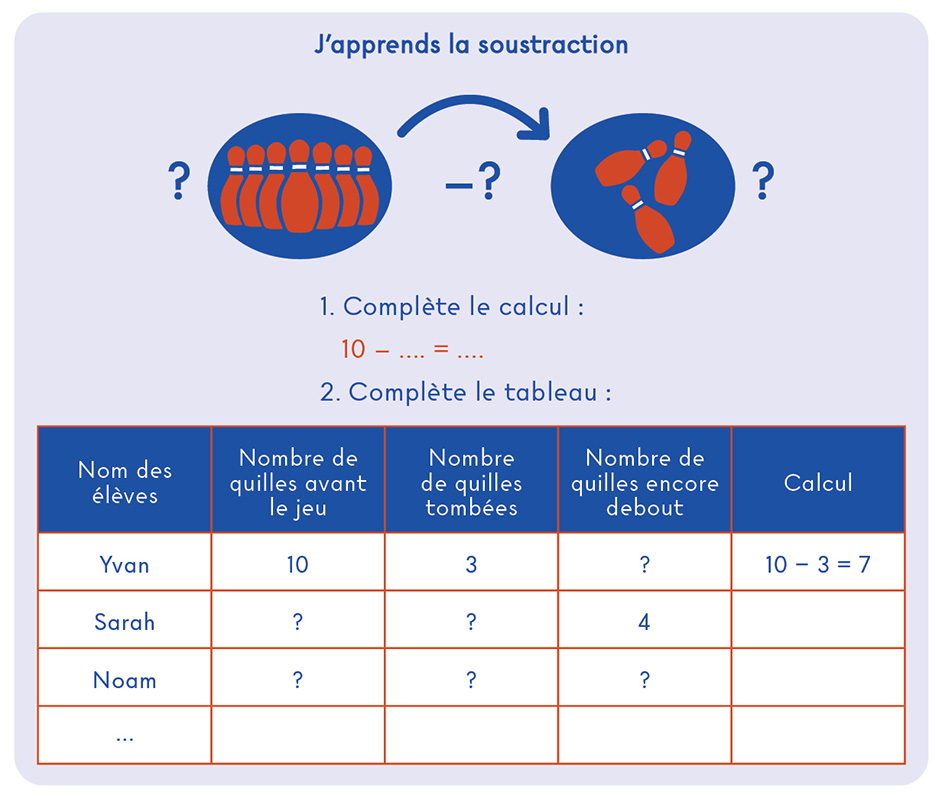

Après un temps de manipulations, elle invite les élèves à regagner leur place. Elle leur distribue une feuille sur laquelle elle a représenté des situations similaires à celles vécues par ses élèves. Elle formule la consigne : compléter le dessin et le tableau en pensant à ce qui s’est passé. Si certains saisissent vite l’exercice à réaliser, d’autres se mettent à colorier les quilles avec beaucoup d’application. Quelques-uns restent sans réaction, lorgnent la feuille d’un voisin pour essayer de comprendre ce que Madame Mélanie attend d’eux… Que se passe-t-il ? Pourquoi certains élèves sont-ils bloqués ? Pourquoi certains se mettent-ils à colorier ? N’ont-ils pas saisi la consigne ? Ils ont participé au jeu, ils en ont éprouvé du plaisir, ils se sont exprimés à propos des performances des uns et des autres… Où est le problème ?

La classe : un univers culturel éloigné de certains univers familiaux

Jouer aux quilles fait partie des univers enfantins. On joue pour le plaisir de jouer. Dans un « ici et maintenant » très concret, on échange, on s’entraine, on s’amuse, on gagne et on perd… On croise même des « savoirs » mais… sans le savoir ! Car là n’est pas l’enjeu ! À l’école au contraire, on ne joue pas forcément pour jouer ! Dans la situation décrite, l’école en quelque sorte « récupère » le jeu pour soutenir un objectif d’apprentissage : ceci n’est pas toujours clair à l’esprit des élèves pour qui le jeu de quilles sert à s’amuser et pas à comprendre un savoir mathématique. Les élèves ont bien volontiers participé au jeu mais tous ne voient pas à quoi sert de revenir sur celui-ci pour se questionner, pour réfléchir, pour faire des exercices… pour apprendre ! Entre la consigne de l’enseignante et ce que comprend l’élève, il y a donc malentendu. Comment cela peut-il s’expliquer ?

Selon Danielle Mouraux1, si des élèves répondent rapidement aux tâches scolaires et, semble-t-il, presque spontanément, c’est qu’ils y ont été culturellement préparés et prédisposés par la culture de l’écrit abstrait présente dans leur famille. Dès leur naissance, ces enfants sont préparés au passage, si spécifique à l’école, du jeu pour de vrai au jeu pour comprendre et apprendre : leur entourage les interpelle, les interroge lors de la lecture d’un album, lors d’une promenade, lors de la confection d’un gâteau… « Regarde bien l’image. Que vois-tu ? Que fait la petite fille ? » « Regarde ces oiseaux. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux que tu as vus dans ton livre ? Pourquoi ? » « Viens préparer un gâteau avec moi. Je vais d’abord peser la farine et puis, qu’est-ce qu’on va faire, tu crois ? » Les enfants ainsi sollicités sont entrainés dès leur naissance à parler, à discuter, à verbaliser ce qu’ils vivent, voient, observent… Autrement dit, ils sont entrainés à réfléchir au-delà de l’action. Des allers et retours permanents se font entre l’expérience vécue et sa mise à distance. Sans toujours en être conscients, les parents les préparent ainsi au métier d’élève. Ces enfants vont retrouver en classe la manière de parler et de penser qu’ils ont découverte au sein de leur famille et cette continuité va les aider à répondre très vite aux attentes de l’école.

Les enfants qui baignent dans une culture essentiellement orale pratique découvrent à l’école une manière de parler et de penser qui leur est étrangère. Certes, ils s’expriment beaucoup mais sur des observations immédiates et praticopratiques, sans intellectualiser leurs expériences. Ils ne voient donc pas à quoi cela sert de revenir sur un vécu, sur un jeu, sur une expérience. On fait les choses parce que Madame le demande… Pour avoir des points… À force de ne pas comprendre les enjeux réels de l’école, ces élèves accumulent les incompréhensions, les imprécisions, limitent leur investissement et finissent par être débordés par l’abstraction croissante des matières. Beaucoup décrochent et risquent de devenir ce que l’on appelle des analphabètes fonctionnels. Au départ, ces jeunes ont appris à lire et à écrire mais au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent dans la complexité et l’abstraction des textes scolaires si éloignés de leur culture familiale, ils perdent pied et ne sont plus capables de gérer cette complexité pour trouver des solutions à certains problèmes dans leur milieu quotidien, scolaire et, plus tard, professionnel.

Que peut faire l’école pour éviter ce décrochage ? Pour embarquer tous les élèves dans l’aventure des savoirs, le langage joue un rôle essentiel.

Des mots, du vocabulaire… pour comprendre les matières scolaires

Revenons au jeu de quilles. La plupart des élèves de Madame Mélanie (6 ans) s’expriment spontanément autour du jeu : qui a gagné, qui a perdu, qui a renversé le plus de quilles. Tous sont en mesure de formuler à leur manière la différence entre la situation de départ (10 quilles debout) et la situation d’arrivée (nombre de quilles renversées et nombre de quilles toujours debout) : « Yvan a renversé plus de quilles, Sarah moins. » « Restent 5 quilles. » « Y’avait 10 quilles debout. Yaël a tout fait tomber. Il en reste 0 debout. » Leur langage s’apparente à une communication familière, fortement contextualisée.

Tant qu’on est dans le jeu, ce langage est concret et compris de tous. Au fil de la leçon, l’enseignante ajoute peu à peu les termes plus abstraits de l’univers mathématique tels que soustraction, opération, différence. Ces termes sont souvent noyés dans le discours : les élèves issus de milieux éloignés de la culture scolaire se suffisent des termes concrets qui leur sont familiers comme enlever, retirer, supprimer. Ils oublient très vite les mots plus abstraits comme soustraire. Voire, ils ne les repèrent même pas et ne s’embarrassent donc pas des nuances entre certains de ces termes spécifiques. Par exemple, ils ne saisissent pas la nuance à faire entre les termes soustraction et différence : une soustraction, c’est l’opération par laquelle on enlève, on retire, on retranche, on supprime… Alors que le terme différence exprime plutôt le résultat de cette opération. Pour ces élèves, la dimension bien praticopratique de la communication familière suffit… Le langage plus précis et surtout plus abstrait ne retient ni leur attention ni leur motivation à se l’approprier.

Toujours à propos du vocabulaire, une autre difficulté est celle de la polysémie des mots. De quoi s’agit-il ? L’enseignante présente la soustraction comme étant l’une des quatre opérations mathématiques. Quel lien l’élève fera-t-il entre l’opération mathématique et l’opération que doit subir grand-maman à l’hôpital ? Sans parler de l’opération Télévie qui se déroulera dans quelques jours à l’école ! De très nombreux termes rencontrés dans la vie courante sont utilisés en classe avec des sens différents de ceux auxquels les enfants sont habitués. Parce qu’on les rencontre dans un contexte précis, le risque est de croire que les élèves vont automatiquement déduire leur signification appropriée. Or, ce n’est absolument pas le cas. Insuffisamment maitrisés, nuancés, précisés, ces mots abstraits de plus en plus utilisés dans les apprentissages scolaires s’accumulent et deviennent de véritables obstacles quand il s’agit de comprendre des énoncés, des définitions, des consignes…

Des dessins, des schémas, des tableaux… à décoder

Lors des évaluations externes non certificatives organisées chaque année par la Fédération Wallonie-Bruxelles2, on constate que de nombreux élèves de 3e année primaire (8 ans) sont mis en difficulté lorsque le problème à résoudre n’est pas illustré et qu’ils doivent eux-mêmes construire leur propre représentation (mentale ou autre) de l’énoncé. Si le contexte de l’énoncé est généralement bien compris (des enfants qui jouent aux billes, par exemple), traduire un énoncé ou une information sous la forme d’un schéma ou d’un dessin, plus tard sous celle d’une formule… reste inaccessible à un grand nombre d’élèves.

Pour saisir la nature de cette difficulté, revenons à la leçon de Madame Mélanie et observons le document qu’elle a distribué à ses élèves. Apparier l’objet « quille » à sa représentation ne pose pas de difficulté. Par contre, que signifient les deux ovales qui entourent respectivement les deux groupes de quilles ? Que signifie la flèche orientée de l’ensemble de gauche vers celui de droite ? Comment lire le tableau ? Comment le compléter ?

Les flèches, les ensembles, les étiquettes, les signes « – » et « ? », le tableau à double entrée font partie de ces nombreux codes construits par une communauté pour représenter, voire symboliser une situation donnée. C’est ce qu’on désigne sous le nom de systèmes sémiotiques. Le dictionnaire Larousse définit un système sémiotique comme un ensemble de signes (symboles, pictogrammes, graphes, modes de représentations…) utilisés pour communiquer une signification autrement que sous la forme de phrases et de mots. Par exemple, en mathématiques, le signe « = » résume à lui seul le concept d’équivalence entre deux grandeurs, entre deux nombres, entre deux expressions…3 Le monde scolaire utilise abondamment ces signes pour communiquer, schématiser, résumer… un concept, une idée.

Même si les élèves ont vécu les activités, même s’ils ont manipulé du matériel, même s’ils ont verbalisé leurs démarches, la traduction de ces démarches en pictogrammes, en schémas, en graphiques, en tableaux reste particulièrement complexe pour un nombre important d’élèves. C’est vrai en mathématiques, bien sûr, mais cette difficulté se rencontre dans toutes les disciplines scolaires.

Les textes de l’école… complexes à comprendre

Au-delà de la complexité du vocabulaire, les matières scolaires sont présentées sous la forme de textes, d’énoncés, de définitions, libellés dans des structures langagières complexes fortement éloignées de la communication orale familière. Observons par exemple, cette définition de la soustraction : une soustraction est une « opération par laquelle on retranche un nombre d’un autre » (lintern@ute). Plus complexe encore : « la soustraction combine deux ou plusieurs grandeurs du même type pour donner un seul nombre, appelé la différence » (Wikipédia). Dans ces définitions, nous relevons des pronoms, des connecteurs logiques, des verbes peu courants, des adverbes. Une seule phrase condense plusieurs informations. Ainsi quand Madame Mélanie reformule les propos des élèves, elle utilise des mots tels que donc, de moins que, autant que, il en reste, si… alors. Dans certaines règles ou définitions, des temps de conjugaison expriment des faits successifs ou simultanés, antérieurs ou postérieurs… C’est le cas par exemple de cette consigne lors d’un exercice au cours de français : « accorde les participes passés après les avoir soulignés en vert ». Lorsqu’elle donne cours, Madame Mélanie, comme tous les enseignants, s’exprime dans un langage qui s’apparente plus à une langue écrite oralisée qu’à une langue orale familière4. Cette forme langagière est source de difficultés surtout chez des élèves issus de familles très éloignées de la culture écrite, et ce, quelle que soit leur langue d’origine. Basil Bernstein parlait du code élaboré de l’école en opposition au code restreint en usage dans certaines familles5.

Des démarches mentales… pour apprendre à penser par soi-même

Lors des apprentissages scolaires, il ne suffit pas de comprendre le langage dans lequel l’enseignant donne son cours. L’élève est invité à son tour à produire du langage : on va lui demander de comparer, de justifier, d’expliquer, d’argumenter… à partir des situations vécues en classe. On va lui demander d’expliquer comment il s’y est pris… Dès l’entrée en classe maternelle, les élèves doivent pouvoir se positionner face à une observation, suite à une expérience : où et quand ? à quoi vois-tu que ? pourquoi ? comment ? est-ce pareil ? si oui, pourquoi ? comment le sais-tu ? explique ! Le langage scolaire est utilisé pour répondre à des fonctions auxquelles les élèves n’ont pas tous été entrainés : comparer, justifier, argumenter, décrire…

Ces démarches mentales sont souvent sollicitées dans les classes sans que l’on se demande si les élèves comprennent ce qu’on attend d’eux exactement et s’ils possèdent les éléments linguistiques nécessaires pour les formuler. Ainsi, dès l’école maternelle, les élèves participent à de très nombreux classements. Ceux-ci sont vécus le plus souvent de manière implicite. Mais est-il prévu un moment au cours de la scolarité où les élèves vont pouvoir explicitement s’interroger sur ce que signifie « classer », sur ce qu’il faut mettre en place pour pouvoir classer ? Par exemple, pour classer les oiseaux, il faut les observer, dégager d’une première observation des critères ou des points de vue selon lesquels on va les catégoriser (les pattes, le bec, les plumes, le mode de reproduction, la nourriture…), selon lesquels on va repérer les ressemblances et les différences (il a, il n’a pas, il est, il n’est pas, c’est comme, il est pareil à, il est différent de…), pour enfin organiser concrètement le classement attendu et communiquer celui-ci sous forme de tableau, de schéma ou d’organigramme. Ce travail exige l’emploi de toute une grammaire qui, une fois de plus, s’apparente davantage à une langue écrite qu’à une langue orale.

Le langage lié aux apprentissages est donc infiniment complexe. Nous avons évoqué les écarts énormes existant entre certains milieux familiaux et les spécificités de ce langage. C’est une évidence : le langage des apprentissages s’apparente pour beaucoup d’élèves à une véritable langue étrangère. Un tel langage ne peut s’acquérir par simple immersion. Un tel apprentissage doit se faire sur toute la durée de la scolarité, de manière explicite et structurée.

Le langage de scolarisation : que faire pour que tous l’acquièrent ?

Partir du principe que le langage de scolarisation s’apparente pour certains élèves à une véritable langue étrangère est un postulat intéressant qui rompt le lien souvent automatiquement établi entre le fait de parler français et celui d’être capable de comprendre « tous les français ». Chaque contexte d’utilisation d’une langue porte ses propres particularités : le langage d’un cuisinier ne sera pas celui d’un mécanicien ! Pour soutenir le développement de ce langage à l’école, la didactique des langues étrangères offre des pistes intéressantes.

Une première vigilance est de développer la maitrise de la langue orale. Et pour apprendre à parler, il faut… parler ! Pour libérer la parole, le climat de classe va jouer un rôle primordial. Une évaluation bienveillante, la reconnaissance des langages familiaux, voire leur valorisation sont autant d’attitudes qui encouragent les élèves à s’exprimer. Il est important que les élèves, quelles que soient leurs maladresses, leurs accents, leurs difficultés… ressentent le besoin et le plaisir de prendre part aux apprentissages en s’exprimant. Il importe également que leurs avis, leurs propositions, leurs questions intéressent et soient pris en compte par leurs enseignants autant que par leurs pairs.

Encourager les élèves à s’exprimer permet aussi aux enseignants d’identifier leurs besoins et de cibler les objectifs langagiers à travailler. Préparer des cours en ayant à l’esprit le rôle que va y jouer le langage soulève une série de questions et exige de faire des choix. Impossible de gérer toutes les difficultés en même temps ! Il sera nécessaire d’installer cet apprentissage dans la durée. Quels mots vais-je prioritairement utiliser pour tel ou tel apprentissage en mathématiques, en français, en histoire, en sciences, en technologie… ? Quels sont les termes spécifiques essentiels que je souhaite que tous mes élèves comprennent et retiennent au terme de l’apprentissage ? Quels synonymes, quelles analogies vais-je utiliser ? Par exemple, soustraire, c’est comme… retirer, supprimer, effacer, raccourcir… Limiter les objectifs sera gage d’efficacité : mieux vaut sélectionner cinq termes que l’on va mobiliser dans tous les sens qu’une liste de mots qui seront aussi vite oubliés ! C’est en construisant une base lexicale solide que le vocabulaire pourra petit à petit s’enrichir.

Après le choix du vocabulaire vient la question des usages langagiers. Quelle situation de communication, quelle démarche mentale vais-je mobiliser pendant mon cours ? Selon la matière abordée, mes élèves auront-ils besoin de décrire, de raconter, de comparer ou de catégoriser ? Et pour y parvenir, de quels mots, de quelles structures langagières auront-ils besoin ? A partir de quels documents vais-je travailler ? Quelles difficultés ces documents vont-ils présenter ? Quelles consignes, quels énoncés vais-je choisir ? Comment vais-je continuer à mettre des mots et des phrases autour de pictogrammes, de tableaux, de schémas et éviter ainsi de perdre la verbalisation au profit d’automatismes vite assimilés mais insuffisamment compris ?

Enfin, comment vais-je organiser le groupe pour que les plus timides trouvent des occasions de s’exprimer ? Pour que ceux qui ont du mal à structurer leur pensée et la communiquer apprennent à le faire ? Anticiper la place du langage dans mes cours me permettra d’accompagner efficacement les « petits » parleurs, tout en laissant plus d’autonomie à ceux qui maitrisent davantage les codes langagiers de la communication. Les mises en commun seront l’occasion de réactiver, pour tous et avec tous, le vocabulaire nouveau, de remobiliser des structures de phrases plus complexes et de structurer ainsi les acquis.

Stimuler la langue orale est le tremplin indispensable. C’est ce travail qui permet de passer d’une langue de communication orale familière à une structure langagière plus proche de l’écrit : reformuler les expressions maladroites, mettre en lumière les mots importants en les écrivant au tableau, en les répétant à l’unisson, observer la structure d’une comparaison ou d’une argumentation, attirer l’attention sur les nuances… et amener ainsi chaque élève à construire et à structurer sa pensée. Pour y parvenir, il s’agira pour l’enseignant d’être vigilant à la qualité de son propre langage. Dans le but de se faire comprendre, la tentation est forte de simplifier sa communication alors qu’il est important de mettre aussi souvent que possible les apprenants au contact d’une langue plus élaborée et précise.

Le langage de scolarisation… un outil d’émancipation…

La société d’aujourd’hui diffuse des écrits de plus en plus complexes et cela dans les situations de vie les plus courantes. Aider les élèves à apprivoiser dès le plus jeune âge le langage de scolarisation, c’est leur donner des outils linguistiques et des démarches stratégiques pour qu’ils puissent par eux-mêmes et de plus en plus souvent se débrouiller face aux multiples et diverses interactions orales et écrites du quotidien. Au-delà des seules matières scolaires, c’est aussi une manière de penser et de réfléchir qui est mise en place par cet apprentissage. Les enfants autant que les adultes peu instruits sur le plan langagier, qui n’ont pas développé ces compétences se sentent démunis, insuffisamment confiants pour prendre leur place dans la société, pour proposer leur point de vue, expliquer une situation de vie, défendre leurs intérêts… La maitrise d’un tel langage est un puissant levier de lutte contre la perte d’estime de soi et la violence sociale parce qu’elle rend capable d’exprimer, de verbaliser ses attentes, besoins et frustrations. Ce travail d’acquisition du langage de scolarisation aide bien sûr les élèves à mieux réussir leur parcours scolaire mais il aide aussi à faire de tous les apprenants des « utilisateurs compétents de la langue » au sens complexe donné par Habermas, à savoir « des sujets autonomes, maitres de leur propre destin, pleinement capables de jouer un rôle actif dans la société »6.

- Danielle MOURAUX, Entre rondes familles et école carrée… L’enfant devient élève, De Boeck, 2012, p. 75.

- Fédération Wallonie-Bruxelles, Évaluations externes non certificatives. Pistes didactiques, 2010 et années suivantes, www.enseignement.be/index.php?page=25162&navi=20240

- Nicole WAUTERS, Langage et réussite scolaire. Pratiques d’enseignement et français de scolarisation, Couleur Livres/Changements pour l’Égalité, 2020, p. 43.

- C’est ce qu’on qualifie de scripturalité de la langue scolaire : on parle comme on écrit.

- Basil BERNSTEIN, Langage et classes sociales. Codes sociolinguistiques et contrôle social, Les Éditions de Minuit, 1975.

- Jürgen HABERMAS, repris et traduit par Eike THÜRMANN, Helmut VOLLMER et Irene PIEPER, op. cit., p. 13.