La place des livres au Maître Mot

Dans notre association1, la lecture joue un rôle incontournable, les livres étant partout dans nos locaux. Convaincues que les albums jeunesse, initialement utilisés avec les enfants de l’école des devoirs, sont une mine d’or de découvertes, d’activités, de plaisir pour l’apprentissage du français à un public d’adultes, nous y avons souvent recours dans nos cours de Français langue étrangère (FLE). Nous y privilégions le rapport texte-image, l’association de signes et leur interprétation par leur contexte, les relectures, les va-et-vient dans les pages2… Nous en avons même fait un des axes de notre pédagogie, que ce soit à l’occasion de lectures-détentes en clôture du cours, de moments « lire à deux » entre apprenant·e·s, ou d’activités plus construites où ils·elles miment et dessinent des parties du livre et échangent sur le sens de l’histoire.

Nous pensons que les albums jeunesse que compte notre asbl, objets esthétiques et authentiques3, la plupart du temps colorés, abondamment imagés, innovants et plein d’inventivité, constituent des outils fabuleux pour enrichir le lexique et la connaissance de la langue. Ils permettent aussi d’ouvrir des portes sur des enjeux de société sensibles et de semer les petites graines de possibles mutations des représentations sociales.

La genèse de cette animation – un engagement féministe

Dans son article de 2007, Des stéréotypes de genre omniprésents dans l’éducation des enfants, Evelyne Daréoux4 présentait une situation plutôt alarmante des stéréotypes de genre inondant la littérature jeunesse, montrant à quel point le féminin y était dévalorisé par rapport au masculin. D’après elle, les médias pour enfants5, « font l’impasse sur l’évolution du rôle des femmes où on les voit maintenues dans une configuration traditionnelle de leur condition et de leur devenir »6.

Sensibilisées à ces questions et conscientes de l’effet délétère que l’exposition à des livres sexistes peut engendrer sur le développement des enfants, nos collègues de l’école des devoirs Sophie Di Ruggiero, Marie Koerperich et Clélia Debroux ont, depuis plusieurs années, retenu des albums qui luttent contre ces systèmes de représentations dominants et ont cherché des albums qui proposent des modèles éloignés des conventions genrées de la société.

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, elles ont conçu une activité « cherche et trouve » visant à conjuguer plaisir-découverte des albums jeunesse et un questionnement sur les stéréotypes de genres limitants (je suis une fille/un garçon donc je ne peux pas…). Trouvant l’idée originale et ludique, nous avons voulu la transposer pour des adultes. Nous avons alors sélectionné dans le corpus les albums où des femmes et des hommes (et un peu moins souvent des enfants) étaient représenté·e·s afin que notre public puisse s’y identifier plus facilement.

Depuis, nous avons mené cette animation cinq fois dans nos locaux, avec des groupes FLE dont le niveau de français et de scolarisation variait, et trois fois en dehors de nos murs, notamment avec un groupe d’alpha. Nous avons eu l’occasion de la perfectionner, de nous interroger, de chercher à remettre en question certains de nos aprioris.

Dans cet article, nous aimerions prendre le temps de l’analyser en détail, d’en comprendre un peu mieux l’ambition et la portée, de la faire découvrir et de parcourir notre corpus.

Le choix des livres

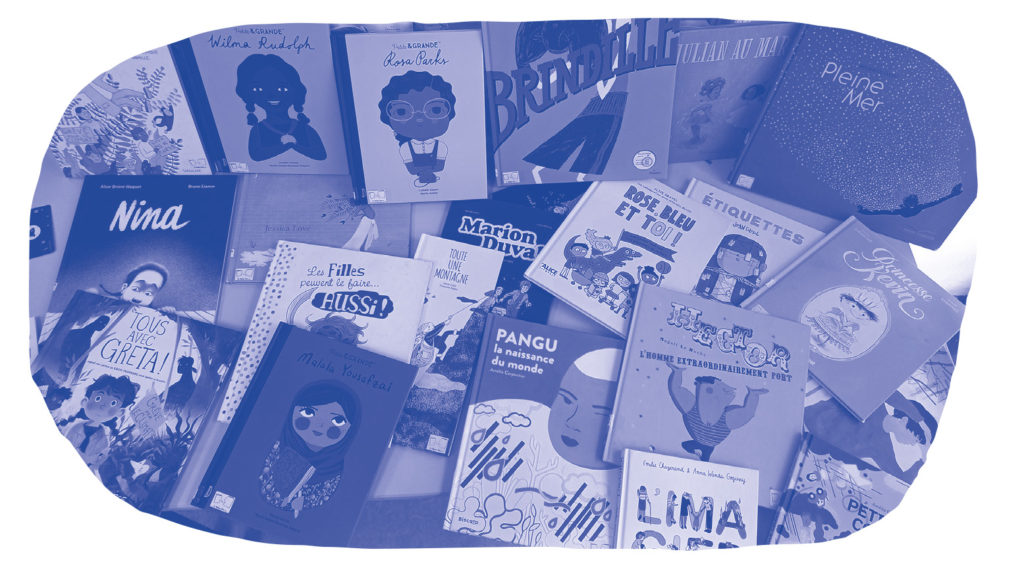

La littérature jeunesse est en plein essor et ne cesse de proposer de nouveaux titres passionnants. Nous découvrons régulièrement des albums qui enrichissent notre valise de livres. Actuellement, dans notre corpus, le format, l’épaisseur, la maison d’édition, la texture des pages, varient d’un album à l’autre. Et nous tenons beaucoup à cette diversité afin de proposer à nos apprenant·e·s lecteur·rice·s les accès les plus variés à la lecture dans le but de susciter chez chacun·e plaisir, créativité et imagination7.

C’est parce qu’ils traitent de manière souvent originale la question de la place des femmes et des hommes dans la société que certains albums nous ont paru particulièrement appropriés pour traiter de cette question avec notre public. Nous sommes convaincues que leur « label jeunesse » ne doit pas être un élément dissuasif pour les adultes. Nous nous efforçons de le démontrer à notre public en choisissant les œuvres les plus adaptées. L’expérience nous a montré que les dimensions poétiques, humoristiques et instructives étaient bien perçues et généralement très appréciées par nos apprenant·e·s. Les questions humaines qui sont abordées dans ces albums touchent les adultes qui les perçoivent et les comprennent différemment des enfants.

Dans l’essai Où sont les albums jeunesse anti-sexistes, Priscille Croce les range en trois catégories que nous reprenons ici pour classer ceux de notre corpus8 :

1. Des livres antisexistes qui s’opposent ouvertement aux normes genrées

- Des livres manifestes : Les filles/les garçons peuvent le faire aussi (2019), Tu peux (2018), Fille garçon (2021), où la question des stéréotypes limitants est frontalement abordée et l’objectif des albums est d’autoriser les lecteur·ice·s à se construire indépendamment de ceux-ci.

- Des livres avec des modèles contre-stéréotypés : comme dans Pleine mer (2018) où les garçons sont impressionnés par la fille qui fait de la plongée, mais aussi dans (Boucle d’ours (2013), Princesse Kévin (2018), et Julian est une sirène (2020) où l’on trouve des personnages de petits garçons choisissant de porter une robe ou une queue de sirène. Dans Marre du rose (2009) et La petite rouge courroux (2021) des filles se rebellent. Dans Hector l’homme extraordinairement fort (2014) un homme tricote.

2. Des livres non sexistes avec des personnages simplement dépourvu·e·s de stéréotypes genrés

- Dans Carl et Elsa s’échappent (2017), deux enfants partent à l’aventure sans que leur genre importe. Dans Cap ! (2020), le·la personnage principal·e, dont le genre n’est pas spécifié, s’évade dans la nature.

3. Des livres avec des personnages qui bousculent le système hétéropartiarcal

- C’est le cas des livres de la collection Petites & Grandes qui constituent un élément phare de notre répertoire. Ils mettent en texte et en image la biographie de femmes ayant marqué l’histoire (Joséphine Baker, Rosa Parks, Mère Teresa, Zaha Hadid, etc.) en présentant des femmes indépendantes et puissantes, qui s’engagent contre les injustices et les discriminations. C’est aussi le cas des Histoires du soir pour filles rebelles I et II (2018) qui consacrent chaque double-page à une personnalité importante dans les domaines artistiques, politiques, sportifs, scientifiques, etc. Quant à Naitre fille (2022), il relate le vécu emblématique de cinq adolescentes venant de régions différentes du monde confrontées à la grossophobie, à l’excision, au tabou des règles, etc. Le récit de chacune est suivi de pages documentaires sur l’enjeu traité.

- Le système hétéropatriarcal est aussi bousculé par le personnage principal de Vite vite chère Marie (2008), un album dont nous reparlerons un peu plus loin.

Le déroulé de l’animation

L’activité dure 1 heure 30 et est divisée en 5 étapes :

- Discussion sur les rôles genrés en groupe-classe (20 min).

- Première lecture d’un album par la formatrice.

- Plongée dans les livres de manière autonome (40 min).

- Retour discussion en grand groupe (20 min).

- Seconde lecture-écoute d’un album.

Discussions sur les rôles genrés en groupe-classe

Dans Où sont les albums jeunesse anti-sexistes, Priscille Croce définit ainsi les stéréotypes de genre :

« Les stéréotypes de genre sont des croyances partagées concernant les femmes et les hommes, ici les filles et les garçons. Ils prêtent des qualités et des goûts, des comportements ou des rôles attendus aux individus, selon leur genre. Par exemple, la force physique, la virilité, le goût pour l’action, le sport vont être assimilés au masculin, tandis que la douceur, la vulnérabilité, le ‘care’ seront associés au féminin. »9

Pour introduire notre animation, nous avons fait le choix d’interroger les participant·e·s sur ces rôles. Nous leur distribuons des étiquettes représentant des professions, des comportements, des émotions, des tenues vestimentaires. « En tenant compte de votre expérience et de celle de vos proches, de ce que vous voyez dans les médias ou dans l’art, à qui associez-vous ces étiquettes : uniquement aux femmes ? Uniquement aux hommes ? Ou bien aux deux ? » Ils·elles en discutent alors en petits groupes et placent ces petites cartes au tableau dans la colonne de leur choix. Puis nous en discutons avec la classe entière10. Ils·elles ont ainsi l’opportunité de prendre la parole et d’exprimer leur point de vue sur le sujet, ce que certain·e·s font pour la première fois.

Une des questions qui nous a été posée au sujet de cette animation a été : « Mais est-ce qu’il y a des hommes parmi les participant·e·s ? Et comment réagissent-ils ? » Autrement dit : « Êtes-vous certaines de ne pas heurter, et même de ne pas pointer du doigt et d’exclure des membres du groupe ? » La question est sensible. L’idée est avant tout de susciter les discussions, d’accueillir et de prendre en compte leurs partages avant d’entamer l’activité suivante.

D’un groupe à l’autre, les propositions varient en fonction des sensibilités et des vécus des apprenant·e·s. Certain·e·s sont informé·e·s sur l’existence des discriminations sexistes, d’autres moins.

Mais nous constatons généralement un vif intérêt pour le sujet qui suscite même chez certain·e·s beaucoup de questionnements sur le genre et la sexualité, auxquels il est parfois difficile de répondre. Il n’y a pas toujours de consensus mais confronter leurs avis donne lieu à des débats souvent très intéressants. Si la carte « pleurer » est régulièrement placée uniquement du côté des femmes, le dialogue permet généralement de placer la même carte du côté « les deux », notamment sous l’impulsion des hommes du groupe et ce, même si la question n’est jamais définitivement tranchée. Celle de savoir si les femmes ont ou peuvent avoir des poils ne met pas tout le monde d’accord non plus. On entend souvent qu’elles en ont mais qu’elles en ont moins que les hommes. Chacun a aussi vu ou connu des femmes qui travaillaient dans le domaine de la construction mais la plupart des participant·e·s font observer qu’elles y sont minoritaires. Ces réflexions nous permettent de nous poser collectivement la question des préjugés, et d’interroger ce qui est imposé aux unes et aux autres : les femmes ne doivent pas avoir de poils, alors qu’elles en ont (mais les retirent). Les hommes ne doivent pas pleurer alors qu’ils pleurent (mais en privé voire en cachette). Quant à savoir si les hommes ou les garçons peuvent porter une robe, il est souvent rapporté que, traditionnellement, des hommes portent des vêtements qui s’apparentent à des formes de robes (il est ainsi fait mention de la djellaba, du kilt, de la soutane, de la tunique indienne). Or, la possibilité que des hommes ou des garçons portent un vêtement ainsi dénommé « robe » est rarement envisagée frontalement.

Lecture d’un album au groupe par la formatrice – un livre à écouter

Nous entrons dans l’univers des albums via la lecture à haute voix du livre Vite vite chère Marie (2008) au groupe-classe. Les apprenant·e·s découvrent l’objet-livre par l’oral. La formatrice s’assure de lire suffisamment lentement pour que chacun·e puisse regarder les illustrations en détail. Même si le lexique dans cet album n’est pas complètement accessible à tou·te·s, l’énumération page après page des tâches domestiques dont se charge Marie illustre le poids qu’elle porte péniblement sur ses épaules. On entend souvent l’auditoire rire à la dernière page en découvrant Marie qui, croulant sous les tâches domestiques, renverse la soupière sur la tête de son mari qui, tout au long du livre, lui donne des ordres.

Plongée dans les livres

Nous disposons sur deux grandes tables la vingtaine d’albums jeunesse de notre corpus. Les participant·e·s circulent autour et consultent les livres mis à leur disposition.

Nous leur proposons de travailler en binôme, ceci pour permettre la mutualisation de leurs observations, les discussions et l’entraide lorsque le niveau de langue entre les apprenant·e·s diffère.

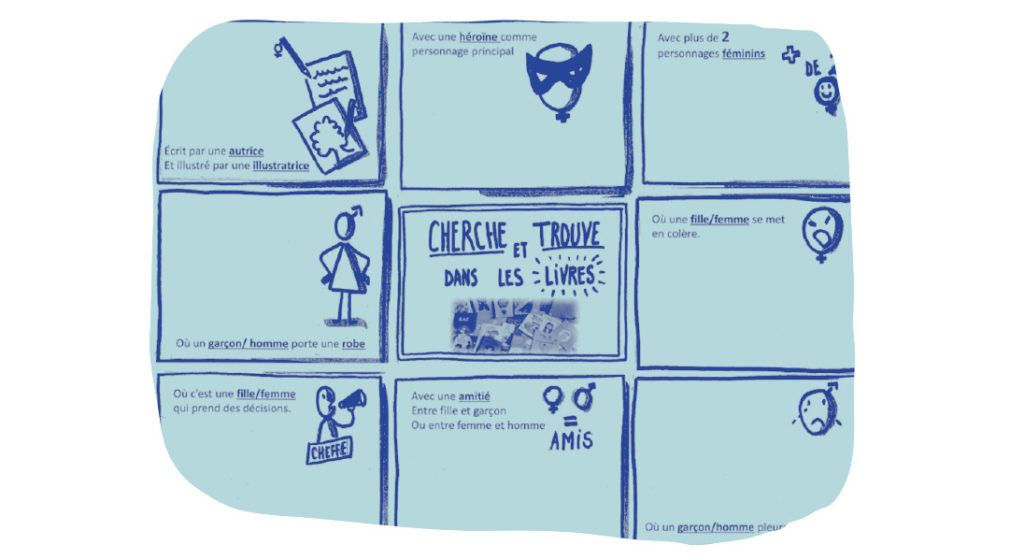

Nous distribuons à chaque binôme un support A3 sur lequel figurent 8 cases, correspondant chacune à une catégorie de représentation qui bouscule les stéréotypes de genre (un homme qui pleure, des filles qui prennent des décisions, une héroïne comme personnage principal…). À elles et eux d’aller fouiller dans les livres pour trouver où et comment ces propositions s’illustrent.

Afin de simplifier la consigne, chaque livre du corpus est numéroté et les participant·e·s peuvent noter, dans les cases, uniquement le numéro du livre ou bien son titre, au choix.

La consigne est un cadre et sert avant tout à donner l’impulsion à la prise en main des livres. Dans les faits, les apprenant·e·s regardent, explorent : couverture, pages, informations sur tout ce qui entoure le contenu même du livre. Ils·elles se l’approprient, le manipulent. Nous observons, selon les sous-groupes, différentes attitudes : certaines personnes, particulièrement soucieuses de répondre à la consigne, ouvrent les albums, cherchent activement afin d’avoir au moins un titre dans chacune des catégories et cessent leur exploration dès qu’elles ont rempli toutes les cases. D’autres s’attardent sur un album qui attire leur attention, feuillettent plus lentement, s’arrêtent sur une page et… se mettent à lire.

Retour discussion en grand groupe

Nous nous rasseyons tous·tes en cercle et nous demandons aux participant·e·s de choisir un livre qu’ils·elles ont envie de partager au groupe, d’expliquer pourquoi ce livre les a marqué·e·s, ce qui leur a plu ou déplu. Il y a probablement dans ce corpus très divers au moins un album qui a retenu l’attention de chacun·e. Ainsi, à tour de rôle, celles et ceux qui le souhaitent prennent la parole pour faire découvrir leur préférence. Les réponses se font parfois attendre. Mais lorsque la parole se libère, et bien que ce ne soit pas toujours sur la question des stéréotypes de genre qu’ils et elles ont envie de s’exprimer à ce moment-là – du moins pas directement – il est très intéressant d’écouter la diversité de ce qui touche les lecteur·ice·s. C’est, par exemple, la beauté ou l’originalité des illustrations : les couleurs vives de Julian au mariage (2021), les reliefs et les pliages du pop-up Fille garçon (2021), un détail dans la caractéristique physique d’un personnage (une participante qui dit avoir toujours voulu des cheveux rouges comme la Petite Rouge Courroux du livre éponyme), les similarités avec leurs vécus, l’aspect historique de certaines histoires, l’humour… Un des formateurs qui nous recevait dans son cours a également partagé un album qui l’avait interpelé : Étiquettes (2022). Les participantes ont dit qu’elles n’avaient pas tout compris d’un point de vue lexical, mais collectivement, nous avons pu réfléchir aux étiquettes (« fille, asthmatique, flemmarde et petite » dans l’album) qui nous sont épinglées très tôt dans la vie et dont il est parfois difficile de s’affranchir. Nous gardons aussi en mémoire le choix d’apprenant·e·s qui ont été captivé·e·s par des livres traitant de la question de la discrimination raciale (collection Petites & grandes), touché·e·s par l’album sur Rosa Parks subissant l’apartheid américain ou bien par celui de Malala Yousafzai où la jeune fille, privée d’éducation dans son enfance, réussit à prendre en main son destin en se révoltant contre la politique des Talibans. Enfin, la lecture appelant la lecture, certain·e·s prennent en photo la première de couverture d’albums qu’ils·elles veulent lire à leurs enfants. D’autres parlent des livres qu’ils·elles lisent en ce moment et il est arrivé qu’une participante sorte le petit roman jeunesse en français qu’elle lisait seule.

Seconde lecture-écoute

L’animation se clôture comme elle a débuté : l’animatrice lit un album au groupe-classe. C’est un moment de détente où les participant·e·s écoutent et regardent.

Nous avons choisi pour cela l’album Julian est une sirène (2020) : peu de texte, des images très colorées, et un petit garçon, accompagné de sa grand-mère et des copines de celle-ci, malicieuses et bienveillantes, qui transportent les lecteur·rice·s dans un univers marin festif. Certain·e·s ont peut-être découvert l’histoire pendant l’activité précédente mais voyageront différemment lors de cette écoute collective et silencieuse. C’est pour nous l’occasion de terminer cette animation par un récit poétique dont la réception et les interprétations peuvent varier. C’est aussi l’aboutissement d’un parcours d’une heure trente fait d’explorations, de réflexions, de résonnances multiples et pourquoi pas de remises en question que nous espérons fécondes.

En guise de conclusion

Pour terminer, nous aimerions faire part d’un petit moment de grâce. A notre arrivée au CIRÉ11 où nous avons été invitées à animer l’activité, la formatrice du groupe nous a prévenues qu’une des apprenantes, une femme d’une soixantaine d’années, suivait le cours « comme elle pouvait », souffrant de blocages psychiques. Elle participerait donc « à sa manière ». Nous avions compris qu’il fallait la laisser tranquille. Au début du « cherche et trouve », cette apprenante, qui a semblé flotter sans comprendre les consignes lors de la première partie de l’animation, a ouvert timidement quelques livres, laissant son binôme travailler et remplir seul les cases de sa fiche. À un moment, un album a retenu son attention : Nina, album où une jeune fille, pianiste virtuose, la future Nina Simone, est confrontée à la ségrégation raciale. L’apprenante s’est assise dans un coin et nous l’avons vue plonger littéralement dans sa lecture. Longtemps, elle est restée à lire pendant que les autres s’activaient autour de la table, jusqu’à ce qu’une autre participante vienne lui prendre des mains l’album dont elle avait besoin pour remplir la consigne. Dommage… Le moment de grâce était rompu, la lectrice de Nina n’a plus repris le livre qui l’avait captivée. Mais cet intermède nous a marquées. Ces petits évènements nous permettent de sonder l’appréciation réelle de notre public, et celui-ci nous a fait très plaisir.

- Voir : https://www.lemaitremot.be/. Pour nous contacter : piaf@lemaitremot.be.

- « D’abord destiné aux plus jeunes d’entre nous, a priori aux moins expérimentés en matière de lecture, il [l’album] (…) n’en appelle pas moins des compétences de lecture affirmées et diversifiées », explique Sophie Van der Linden dans Lire l’album, Éditions L’atelier du poisson soluble, 2006. Voir, pour une réflexion plus approfondie à ce sujet, l’article de Yanne RENOUF, La lecture à l’école ou comment aider les enfants, dans Les Actes de Lecture, n°95, septembre 2006, https://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL95/page12.PDF.

- Ces documents n’ont pas été conçus à des fins pédagogiques.

- Voir : https://shs.cairn.info/revue-empan-2007-1-page-89?lang=fr.

- Avant 2007, mais nous pensons que les choses, si elles ont sensiblement évolué depuis, n’ont pas fondamentalement changé.

- « Les personnages masculins y étant largement plus nombreux et les personnages sans assignation genrée étant automatiquement identifiés comme masculin » écrit Priscille Croce dans Où sont les albums jeunesse anti-sexistes ?, Strasbourg, Éditions On ne compte pas pour du beurre, coll. J’aimerais t’y voir, 2024, p 18.

- On trouvera dans notre corpus un pop-up (Fille garçon, 2021) et une bande-dessinée (Awa, les nuances de l’amour, 2022). Beaucoup d’albums très colorés et un album en noir et blanc (Nina, 2015). Des albums avec beaucoup de texte (Histoires du soir pour filles rebelles, 2018) et d’autres très peu (Etiquettes, 2022 – Toute une montagne, 2023). Des personnages qui sont soit des adultes (L’Imagier, 2023) soit des enfants (Carl et Elsa prennent le large, 2017, Princesse Kévin, 2018, Cap ! 2020, La dictature des petites couettes, 2014) soit des animaux anthropomorphes (Sophie, la vache musicienne, 1999, Boucle d’ours, 2014, Quatre poules et un coq, 2004). Si la plupart de ces albums sont parus au cours de ces cinq dernières années en réponse aux évolutions récentes de la société sur la question des violences sexistes, trois sont plus anciens, apportant ainsi une diversité en termes de graphisme et de narration.

- Priscille CROCE, op.cit., p 47.

- Ibidem, p. 17.

- Nous sommes toujours en réflexion par rapport à cette première étape de l’animation. Nous cherchons comment aborder la notion de stéréotype et à rendre l’activité la plus inclusive possible. Nous aimerions aussi trouver un moyen de mieux prendre en compte la question de la non-binarité.

- Le CIRÉ est une association qui milite pour le droit des personnes exilées, avec ou sans titre de séjour et donne aussi des cours de FLE. Voir : https://www.cire.be/.